Entre foi et communication

Après l’échec historique du Parti québécois et

tout le bavardage médiatique sur l’affaiblissement du mouvement souverainiste,

la première erreur serait de renoncer au projet d’indépendance, ou de le mettre

en veilleuse quelques années pour s’adapter aux humeurs changeantes d’un peuple

qui ne croit plus en son avenir politique. Il ne s’agit pas ici de nier le fait

que l’appui populaire à l’idée de souveraineté nationale est largement

insuffisant, et qu’il faudrait simplement redoubler de ferveur souverainiste

pour renverser la situation. La ferveur renvoie au zèle, à la dévotion, à un

sentiment religieux intense, et l’une des raisons de l’essoufflement du projet

souverainiste réside probablement dans le fait qu’il repose largement sur une

foi sans contenu, déclinant progressivement avec le vieillissement des fidèles.

Si toute idéologie politique ressemble jusqu’à un certain degré à une religion,

l’Église souverainiste est devenue moribonde et doit faire appel à la jeunesse

pour espérer de reprendre vie.

Or, ce renouvellement ne peut se limiter au

recrutement de jeunes militant.e.s volontaristes qui souhaitent réanimer comme

tel le rêve des fondateurs, reprenant sans remettre en question le discours de

Lévesque, Parizeau et compagnie. Ce n’est pas tant les porteurs du discours

souverainiste qui vieillissent, mais le discours lui-même. Et le discours n’est

pas d’abord une affaire de rhétorique, une technique de communication qui sert

à montrer par des arguments économiques et des petits clips médiatiques le

caractère « cool » de l’indépendance. La meilleure agence de

communication et de marketing n’arrivera pas à « vendre » une idée

politique au-delà d’un public cible ; c’est probablement une raison qui

explique la grande popularité d’Option nationale auprès d’une certaine branche

de la jeunesse, et l’indifférence générale auprès de ceux et celles qui ne sont

pas « intuitivement » attachés à l’indépendance. Ce parti a fait un excellent travail de vulgarisation qu'il faut souligner, mais il faut replacer la pédagogie indépendantiste dans une perspective politique plus large. L’efficacité d’une

image est souvent proportionnelle au caractère ciblé d’un groupe donné, et

c’est pourquoi la stratégie communicationnelle doit toujours être subordonnée à

une vision globale de société, à un projet politique capable d’intégrer les

multiples enjeux et contradictions qui traversent la communauté nationale. Le

projet d’indépendance ne doit pas être mieux véhiculé, mais ré-inventé. Comme

le rappelle Deleuze, « nous ne manquons pas de communication, au contraire nous en

avons trop, nous manquons de création, nous manquons de résistance au

présent. »

L’indépendance

populaire

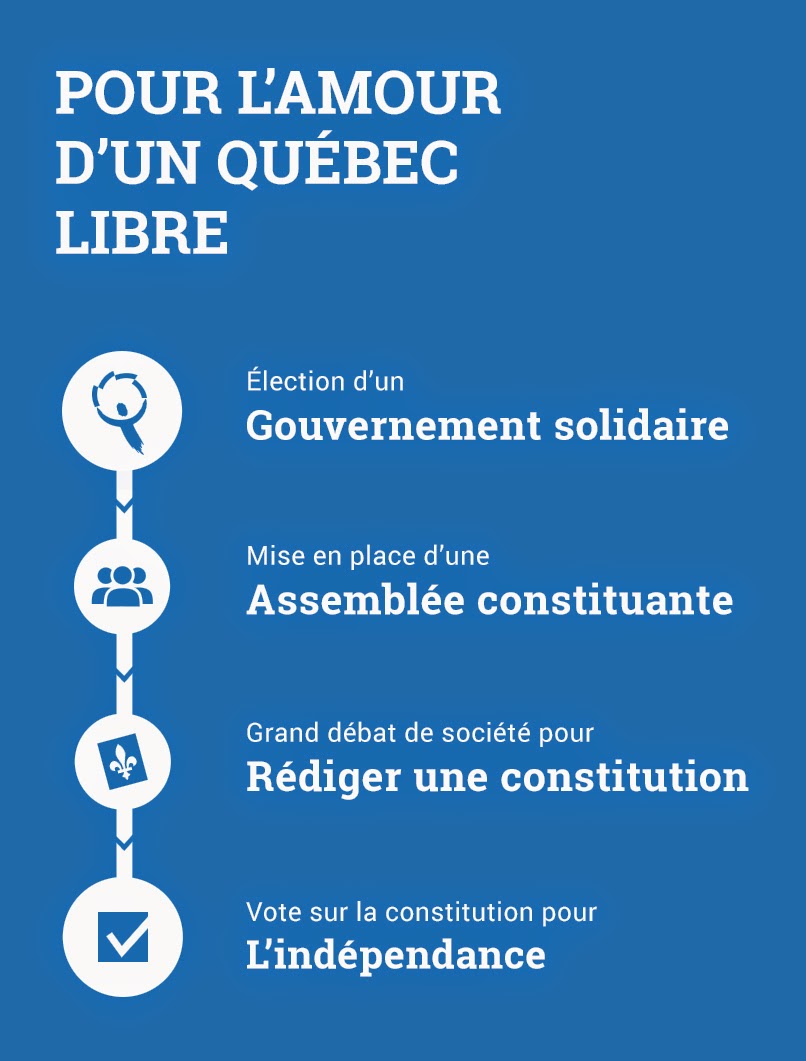

La principale innovation stratégique du projet

indépendantiste des dernières années n’est pas issue du mouvement souverainiste

classique, mais de la gauche politique. Elle consiste à faire reposer la souveraineté

nationale sur le principe de souveraineté populaire, notion complexe située au

carrefour de la société civile, de la démocratie participative et du droit

d’auto-détermination des peuples. En gros, il s’agit de faire reposer la

stratégie d’accession à l’indépendance sur une démarche constituante, une

assemblée citoyenne qui serait chargée de rédiger la constitution du Québec.

L’initiative ne vient donc plus d’une élite parlementaire qui s’engage à négocier

la souveraineté du Québec avec l’État canadien à la suite d’une victoire du Oui

lors de la consultation référendaire, mais d’un processus indépendant de

l’Assemblée nationale qui serait chargé d’élaborer, par la participation et la

délibération populaire, l’architecture institutionnelle du Québec :

valeurs, droits, principes, institutions, distribution des pouvoirs, etc. La constitution

devra ensuite être ratifiée par la population lors d’un référendum, la totalité

des citoyens et citoyennes du Québec pouvant dès lors adopter ou rejeter le

projet proposé.

Toute la difficulté réside dans l’articulation

de la question du statut politique du Québec à l’intérieur du processus

constituant. Normalement, un référendum sur l’indépendance nationale devrait

précéder la rédaction d’une constitution afin d’éviter de brouiller les cartes.

Or, la stratégie de l’assemblée constituante consiste précisément à rejeter la

perspective référendaire classique en permettant au peuple québécois de rédiger

un projet de pays qu’il aura lui-même construit, afin de lui donner une vision

positive et déterminée d’une nouvelle société qui pourra le motiver à faire le

saut nécessaire et assumer ce grand changement politique. Il s’agit en quelque

sorte d’asseoir l’indépendance sur l’empowerment

du peuple québécois, c’est-à-dire l’auto-organisation citoyenne qui pourra

prendre elle-même en charge son avenir politique, l’État venant seulement

appuyer financièrement et soutenir légalement une initiative issue de la base.

Cette stratégie d’indépendance populaire représente un renversement conceptuel

par rapport à l’approche élitiste, qui consistait à donner un chèque en blanc à

la classe politique pour qu’elle fasse la souveraineté à la place du peuple.

Le dilemme de l’assemblée constituante

Si nous acceptons que l’épineuse question du

statut politique du Québec devra être résolue à l’intérieur d’un processus

constituant afin que le projet d’indépendance repose sur une démarche

pleinement efficace, légitime, inclusive et démocratique, alors nous devons répondre

à la question suivante : le mandat de l’assemblée constituante sera-t-il

de rédiger la constitution d’un Québec indépendant ? Si nous affirmons, à

la manière de Québec solidaire et différents acteurs du mouvement

souverainiste, qu’il s’agit avant tout de rédiger une constitution et que ce

sera à l’assemblée citoyenne de décider si elle doit inclure ou non

l’indépendance du Québec dans son projet, alors nous ouvrons la possibilité que

le peuple québécois ne pourra pas exercer son droit d’auto-détermination lors

du référendum qui conclura le processus. Si nous affirmons au contraire que

l’assemblée constituante devra rédiger la constitution d’un Québec indépendant,

alors celle-ci s’expose au risque qu’elle ne pourra pas rallier les personnes

qui n’étaient pas convaincues au départ, limitant ainsi son caractère inclusif.

Nous soutiendrons ici que la première option est inconsistante du point de vue

démocratique, et qu’elle présente d’importantes lacunes en termes d’efficacité

avant et pendant le processus constituant. Nous argumenterons ensuite en faveur

de la deuxième option, en réfutant l’objection selon laquelle la précision du

mandat de l’assemblée constituante limiterait son potentiel démocratique et

mobilisateur.

Tout d’abord, le mandat « ouvert » de

l’assemblée constituante traite la question du statut politique du Québec

(indépendance ou provincialisme) comme une question parmi d’autres qui se

retrouvera dans une liste de propositions lors du référendum. Le parti qui sera

alors au pouvoir à l’assemblée nationale, Québec solidaire par exemple,

pourrait faire valoir sa perspective indépendantiste comme une option parmi

d’autres aux côtés de ses valeurs progressistes afin de préserver l’autonomie

de l’assemblée constituante. « Celle-ci aura pour mandat d’élaborer une ou des

propositions sur le statut politique du Québec, sur les valeurs, les droits et

les principes sur lesquels doit reposer la vie commune, ainsi que la définition

de ses institutions, les pouvoirs, les responsabilités et les ressources qui

leur sont délégués. […] Les propositions issues de l’Assemblée constituante, y

compris celle sur le statut politique du Québec, seront soumises au choix de la

population par référendum, ce qui marquera la fin du processus. Tout au long de

la démarche d’Assemblée constituante, Québec solidaire défendra son option sur

la question nationale québécoise et fera la promotion de ses valeurs

écologistes, égalitaires, féministes, démocratiques, pluralistes et pacifistes,

sans toutefois présumer de l’issue des

débats. »

Bien que cette position semble manifester

une grande ouverture à la pluralité des positions et donc une certaine

neutralité quant aux divergences de perspective sur la question nationale,

celle-ci cache le fait que le but implicite de la démarche n’est pas de rédiger

une constitution pour le simple plaisir de la délibération, mais de faire

l’indépendance. Évidemment, la stratégie consiste à ouvrir la démarche au plus

grand nombre de personnes et de convaincre ensuite une majorité en cours de

route. On fait alors le pari que le débat démocratique pourra créer un

« consensus » sur la question nationale, celui-ci n’étant pas réglé

d’avance mais le résultat spontané d’une réflexion collective. On croit alors

que l’indépendance émergera d’elle-même en ne donnant aucune orientation

initiale au processus, afin de ne pas faire peur à ceux et celles qui ne sont

pas d’emblée convaincus par la pertinence de la souveraineté mais changeront

probablement d’idées en participant.

L’analogie de la grève générale

Or, cette perspective spontanéiste repose

sur une prémisse fausse qui stipule que l’objet du débat étant prédéterminé,

les personnes hésitantes ou opposées au projet ne participeront pas à la

délibération. Au contraire, le fait de préciser clairement un enjeu controversé

d’intérêt général dans le but de convaincre une assemblée permet d’éclaircir

l’objectif de la démarche, de mobiliser les membres à participer, et d’assurer

la transparence du processus délibératif. Prenons l’exemple d’une association

étudiante dans laquelle le comité exécutif décide de convoquer une assemblée

dans le but de déclencher une grève générale. Celle-ci a deux options : a)

convoquer une assemblée générale avec plusieurs points à l’ordre du jour, dont

l’un traite de la question « grève » afin de ne pas faire peur

aux membres réticents ; b) convoquer une assemblée générale extraordinaire

dont le point principal est « grève générale illimitée », dans

laquelle les membres pourront discuter des modalités de cette grève, ses raisons,

ses revendications et ses objectifs, et voter en faveur ou en défaveur de son

déclenchement.

Dans la première option, le comité exécutif

espère que le point grève sera traité comme une question parmi d’autres,

l’assemblée ne devant pas être monopolisée par ce débat controversé. Néanmoins,

cet enjeu fera irruption et prendra la plus grande place dans la discussion,

laissant peu d’espace pour les autres points qui seront alors traités comme des

questions secondaires. Certaines personnes pourraient également souligner les

intentions cachées du comité exécutif qui, sous couvert de neutralité, voulait

en fait déclencher une grève sans soulever de tollé. Dans la deuxième option,

le comité exécutif assume l’objectif de la démarche en convoquant l’assemblée à

cette fin, en confiant aux membres la tâche de délibérer de la nature du

projet, des grandes lignes et même des détails, tout en leur laissant la

liberté d’adopter ou de rejeter le projet lors de la décision finale. Certaines

personnes pourraient certes reprocher au comité exécutif de vouloir orienter le

processus, mais celui-ci serait clair sur ses intentions tout en laissant la

possibilité à l’assemblée de s’emparer pleinement de cette question. Les

membres farouchement convaincus ou opposés à la grève se mobiliseraient pour

faire valoir leur point de vue, de même que les personnes indécises qui

voudraient entendre les différents arguments et avoir leur mot à dire. Enfin,

les membres pourraient établir collectivement les raisons, principes et

modalités qui encadreront cet événement perturbateur pour l’association

étudiante, afin d’expliciter clairement les pour et les contre d’une telle

décision.

Souverainisme complexé et

double constitution

Cette expérience de pensée permet

d’illustrer à plus petite échelle deux perspectives divergentes sur une question

litigieuse qui touche l’ensemble de la communauté politique. La première

approche traite la question nationale de manière complexée, car elle affirme

son soutien à l’indépendance sur le plan théorique tout en laissant la

stratégie d’accession à l’indépendance indéterminée sur le plan pratique. Le

souverainisme complexé, pour se démarquer politiquement des autres approches

souverainistes, met de l’avant un processus constituant ouvert et inclusif,

mais qui a tendance à occulter l’objectif de la démarche. L’accent est mis sur

la souveraineté populaire au moment de la délibération, et non sur la

souveraineté nationale qui est pourtant nécessaire à l’exercice de la

souveraineté populaire après le référendum. Autrement dit, la souveraineté

populaire est fondamentale durant le processus, tandis que la souveraineté

nationale est optionnelle.

La souveraineté populaire est alors traitée

comme un moyen, un outil stratégique, et non comme une fin, une forme de

société. Autrement dit, l’assemblée constituante n’est plus l’instrument de la

souveraineté populaire, c’est la souveraineté populaire qui devient

l’instrument de l’assemblée constituante. Tout se passe comme si l’obsession de

la souveraineté nationale au sein du mouvement indépendantiste avait provoqué

la réaction opposée chez la gauche, qui revendique alors le primat de la

souveraineté populaire (à juste titre) sans l’articuler pour autant au cadre

national-étatique qui la rendra effective. Comment un peuple peut-il se

gouverner lui-même sans des institutions politiques qu’il peut créer, modifier

et destituer à sa guise ? Comment peut-il être souverain à l’intérieur

d’institutions d’origine coloniale et banalisées par la routine parlementaire,

qui sont elles-mêmes assujetties à une constitution qui n’a jamais fait l’objet

d’une ratification populaire ? Même une constitution provinciale élaborée

démocratiquement par le peuple québécois serait limitée a priori par le cadre constitutionnel canadien, officialisant ainsi

l’autonomie relative accordée de facto

à l’État québécois depuis 250 ans.

Le souverainisme complexé se retrouve

également dans la stratégie de la « double constitution », qui vise à

trouver un terrain d’entente entre les camps souverainistes et fédéralistes

pour un combat équitable et éclairé qui laisserait place à deux projets lors du

référendum. Le projet de pays serait mis côte à côte d’un projet provincial qui

laisserait miroiter la possibilité d’un « fédéralisme renouvelé ». Or,

à quoi peut bien servir la rédaction d’une constitution qui ne serait pas celle

d’un Québec indépendant ? Nous pouvons certes donner l’exemple de la

constitution de la Colombie-Britannique, qui réunit dans un même texte

l’ensemble des règles de droit qui organisent les institutions de la province.

Mais il y a tout de même des constitutions implicites dans l’ensemble des

provinces, dans la mesure où celles-ci sont organisées par un ensemble de

chartes et de lois fondamentales (Charte des droits et libertés de la personne

du Québec, Charte de la langue française, etc.) à valeur

quasi-constitutionnelle.

La principale fonction d’une constitution

provinciale serait d’expliciter le statu quo, de montrer ce que nous ne pouvons pas faire à l’intérieur

du carcan canadien, mais il n’est pas nécessaire de présenter cette possibilité

comme une « alternative politique » devant obligatoirement faire

partie du processus constituant. Une constitution provinciale provisoire

pourrait même être adoptée par un gouvernement solidaire au début de son

mandat, à titre de manœuvre pédagogique pour montrer les limites juridiques,

politiques et économiques d’une telle approche. Le fait de rassembler les

chartes et textes de lois existants, en ajoutant l’égalité homme-femmes et la

laïcité n’aurait rien de problématique sur le plan démocratique. Autrement dit,

il ne s’agit pas de présenter la constitution provinciale comme une option

réelle, mais de la réaliser pour montrer ce qu’elle est en fait, soit un

cul-de-sac politique, un changement cosmétique.

Vers une grève nationale

illimitée

Le principal avantage de la stratégie de la

double constitution, qui consiste à comparer systématiquement une constitution

provinciale rachitique et une constitution républicaine musclée, peut donc être

reprise de la manière suivante : 1) adoption d’une constitution

provinciale par l’Assemblée nationale ; 2) déclenchement d’une assemblée

constituante devant rédiger la constitution d’un Québec indépendant. Les

fédéralistes pourront certes se plaindre que le processus constituant est déjà

« pipé d’avance » en faveur du projet de pays, mais leur option de

réforme constitutionnelle intra-canadienne aura déjà été réalisée à l’Assemblée

nationale. Ils ne pourront pas accuser l’assemblée constituante de vouloir

« tromper le peuple » sous prétexte de neutralité, car sa fonction,

le but explicite de cette démarche sera d’élaborer démocratiquement un projet

de pays pour convaincre une majorité populaire de sa désirabilité et sa

nécessité. Il n’y a nul trucage ici : le gouvernement solidaire agirait à

titre de comité exécutif convoquant une grève nationale illimitée, qui sera

débattue non pas dans l’enceinte étroite du parlementarisme, mais directement

dans la société civile, la rue et les assemblées citoyennes.

Le principal avantage de la stratégie de la

double constitution, qui consiste à comparer systématiquement une constitution

provinciale rachitique et une constitution républicaine musclée, peut donc être

reprise de la manière suivante : 1) adoption d’une constitution

provinciale par l’Assemblée nationale ; 2) déclenchement d’une assemblée

constituante devant rédiger la constitution d’un Québec indépendant. Les

fédéralistes pourront certes se plaindre que le processus constituant est déjà

« pipé d’avance » en faveur du projet de pays, mais leur option de

réforme constitutionnelle intra-canadienne aura déjà été réalisée à l’Assemblée

nationale. Ils ne pourront pas accuser l’assemblée constituante de vouloir

« tromper le peuple » sous prétexte de neutralité, car sa fonction,

le but explicite de cette démarche sera d’élaborer démocratiquement un projet

de pays pour convaincre une majorité populaire de sa désirabilité et sa

nécessité. Il n’y a nul trucage ici : le gouvernement solidaire agirait à

titre de comité exécutif convoquant une grève nationale illimitée, qui sera

débattue non pas dans l’enceinte étroite du parlementarisme, mais directement

dans la société civile, la rue et les assemblées citoyennes.

Le processus constituant serait alors

dirigé par un « gouvernement parallèle » populaire, élu ou tiré au

sort idéalement, qui aurait pour fonction de créer le pays qui appelle à

naître. Nulle ambiguïté, pure simplicité, l’assemblée constituante aura pour

fonction de recueillir les témoignages et les propositions citoyennes pour

former les contours d’une nouvelle société. Telle est la tâche d’un

gouvernement révolutionnaire, c’est-à-dire d’un parti qui se veut l’outil

effectif de la souveraineté populaire, qui laissera pleinement au peuple la

capacité de forger librement les institutions qui lui tiennent à cœur. Celui-ci

doit rompre avec le carcan juridique suprême, la loi canadienne qui empêche

l’expression de la pleine souveraineté populaire, par la mise en place d’un

processus qui invite à renverser l’ordre politique actuel. L’indépendance, même

si elle se fait pacifiquement, démocratiquement et demeure

« tranquille », n’en demeure pas moins une révolution au sens strict.

« L’élection

d’une Assemblée constituante est donc un acte démocratique par excellence, un

acte à la fois de rupture avec le statu quo du régime fédéral canadien et un

acte réellement fondateur. En ce sens, c’est une suspension des mécanismes de

la réforme constitutionnelle prévue par l’Acte de l’Amérique du Nord

britannique. »[1]

Cette deuxième approche, que nous pouvons

qualifié de « gauche indépendantiste », est décomplexée dans la

mesure où elle n’a pas peur d’affirmer que l’indépendance n’est pas une option,

mais une nécessité vitale pour la réalisation d’une souveraineté populaire qui

ne reste pas dans le monde des abstractions. Contrairement au souverainisme

complexé qui conçoit d’abord l’indépendance comme un instrument au service d’un

projet de société, l’indépendantisme décomplexé considère l’indépendance comme

un projet de société, comme une libération nationale qui sera elle-même vectrice

de transformation sociale. Nous passons alors d’un « pays de

projets » indéterminés à un « projet de pays » déterminé.

L’emploi de mots vagues comme « projet

de société » est souvent le symptôme d’une incapacité à nommer directement

les choses de peur d’offusquer les gens avec des termes connotés péjorativement

par l’histoire et le discours dominant. Or, nous n’arriverons pas à convaincre

une majorité en évoquant des termes généraux mais inoffensifs et en laissant

nos adversaires définir à notre place les mots qui permettent de définir nos

idées politiques. C’est à nous de donner un nouveau sens, de nouvelles images,

de nouveaux contenus aux idées émancipatrices de nos ancêtres. Si le projet de

société alternatif au capitalisme néolibéral et autoritaire peut être désigné

par l’expression « écosocialisme démocratique », « social-démocratie libertaire » ou « société conviviale », le nom du projet de

pays est « indépendance populaire » ou « République du Québec ». Nous

pouvons employer les expressions « révolution citoyenne »,

« révolution fiscale » ou « révolution verte » pour marquer

la rupture sans employer la rhétorique marxiste, mais il n’en demeure pas moins

que l’horizon est celui d’une transformation radicale du monde dans lequel nous

vivons.