Articles

Affichage des articles du novembre, 2014

De la Révolution citoyenne : une reformulation du projet politique

- Obtenir le lien

- X

- Autres applications

La Grande Bifurcation du mouvement souverainiste

- Obtenir le lien

- X

- Autres applications

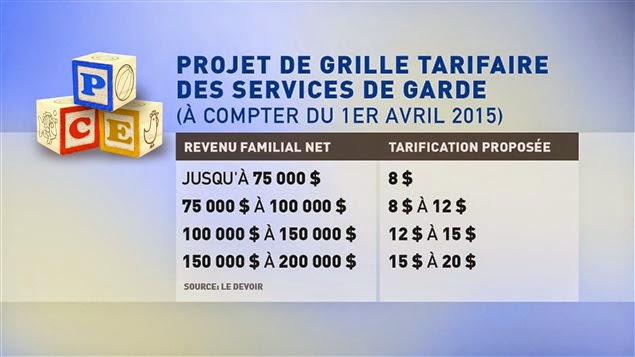

Pour en finir avec le mythe de la tarification progressive

- Obtenir le lien

- X

- Autres applications