Articles

Affichage des articles du juillet, 2020

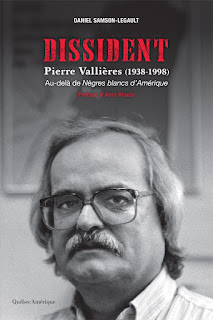

Comment relire Pierre Vallières aujourd'hui?

- Obtenir le lien

- X

- Autres applications

Pas de pays sans milieux de vie

- Obtenir le lien

- X

- Autres applications

Comment expliquer l'hégémonie de la CAQ?

- Obtenir le lien

- X

- Autres applications