Première partie : une nouvelle stratégie pour

la gauche québécoise du XXIe siècle

Stagnation électorale et lutte idéologique

Si la défaite historique du Parti québécois

et la crise du bloc souverainiste qui en découle laissent un espace vacant pour

une progression importante de la gauche, celle-ci sera-t-elle capable de tirer

parti de cette situation politique exceptionnelle et de rallier les forces

populaires à son projet de transformation sociale ? Rien n’est moins sûr.

Certes, Québec solidaire a obtenu une troisième députée à l’arraché (91 voix)

et augmenté son score électoral de 1,6%, marquant ainsi une croissance lente

mais constante. À cette vitesse, QS aura peut-être cinq député(e)s et 10% des

voix en 2018, puis une majorité parlementaire en… 2068. Bien que nous ne

pouvions extrapoler de tels résultats sur la longue durée, la gauche québécoise

ne peut se contenter de la lente montée qui caractérise sa trajectoire depuis

bientôt une dizaine d’années. Quelques mouvements sociaux inquiets, des

centrales syndicales peu combatives et trois député(e)s solidaires à

l’Assemblée nationale ne permettront pas d’apporter les transformations

majeures dont notre société a besoin pour assurer l’avenir de son territoire,

ses institutions et les générations futures.

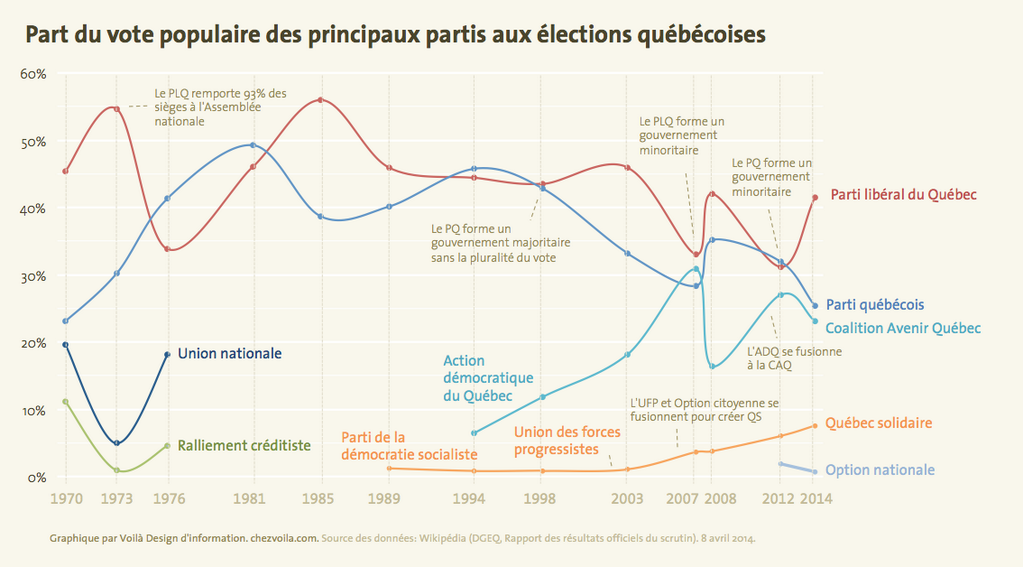

Comment expliquer une telle stagnation

électorale, malgré la désorientation du Parti québécois, l’agonie d’Option

nationale, l’instabilité de la Coalition Avenir Québec et la corruption avérée

du Parti libéral ? Un budget sans précédent, un autobus de campagne, un

cadre financier, un matériel visuel élégant, une présence des porte-paroles

dans toutes les régions et un bon travail de terrain sont des ingrédients

importants, mais insuffisants. Le rapport de forces sur la scène politique, l’espace

public et la société en général est largement en défaveur de la gauche, et

celle-ci ne réussira pas à convaincre une majorité avec l’image d’un cœur évoquant

la « gauche calinours ». Il ne s’agit pas ici de critiquer le travail

acharné de la direction et de la base militante durant la dernière campagne,

mais de tirer un bilan réaliste permettant d’orienter l’action politique du

parti et d’apporter les changements majeurs qu’il devra apporter pour être à la

hauteur de la tâche historique qui l’attend.

C’est pourquoi il est nécessaire de tracer

les contours d’une nouvelle stratégie pour la gauche dans le contexte

sociohistorique des années 2010. Même une campagne électorale avec un slogan

sympathique, une bonne plateforme de propositions et des lignes de communication efficaces

ne pourra défaire les nombreux préjugés à l’endroit du projet solidaire. La

gauche politique doit briser le plafond de verre, élaborer un nouveau discours

qui prend à rebrousse-poil l’idéologie néolibérale, et préparer une offensive

en vue de la prise du pouvoir. Cela est d’autant plus urgent que les idées

progressistes ne parviennent pas à frapper l’imaginaire des classes moyennes et

populaires, toujours séduites par le chant des sirènes de la droite qui les

soudent aux classes dominantes. Prendre au sérieux le rôle central de la lutte

idéologique dans le combat politique doit nous mener à une interrogation

fondamentale, non sur la nature de nos principes (justice sociale,

indépendance, écologie, etc.), mais sur leur formulation appropriée au niveau

de conscience des masses. Cela implique non pas de mouler les concepts de la

gauche au cadre de l’idéologie dominante, mais de retraduire, dans les termes

d’une pensée de l’émancipation, les craintes et les aspirations réelles de la

majorité sociale qui se trouvent actuellement canalisées par le discours

conservateur.

C’est pourquoi il est nécessaire de tracer

les contours d’une nouvelle stratégie pour la gauche dans le contexte

sociohistorique des années 2010. Même une campagne électorale avec un slogan

sympathique, une bonne plateforme de propositions et des lignes de communication efficaces

ne pourra défaire les nombreux préjugés à l’endroit du projet solidaire. La

gauche politique doit briser le plafond de verre, élaborer un nouveau discours

qui prend à rebrousse-poil l’idéologie néolibérale, et préparer une offensive

en vue de la prise du pouvoir. Cela est d’autant plus urgent que les idées

progressistes ne parviennent pas à frapper l’imaginaire des classes moyennes et

populaires, toujours séduites par le chant des sirènes de la droite qui les

soudent aux classes dominantes. Prendre au sérieux le rôle central de la lutte

idéologique dans le combat politique doit nous mener à une interrogation

fondamentale, non sur la nature de nos principes (justice sociale,

indépendance, écologie, etc.), mais sur leur formulation appropriée au niveau

de conscience des masses. Cela implique non pas de mouler les concepts de la

gauche au cadre de l’idéologie dominante, mais de retraduire, dans les termes

d’une pensée de l’émancipation, les craintes et les aspirations réelles de la

majorité sociale qui se trouvent actuellement canalisées par le discours

conservateur.

Du parti mouvement à la

métamorphose

Dans une réflexion intéressante sur les

perspectives d’organisation pour Québec solidaire, Benoit Renaud appelle

l’émergence d’un « parti mouvement », c’est-à-dire d’une

formation politique axée sur la mobilisation permanente et l’ancrage dans les

luttes sociales. Il suggère de compléter les campagnes politiques nationales

(Courage politique, Pays de projet, Sortir du noir) qui ratissent large mais avec

« des grands filets plein de trous », par de petites campagnes

ciblées et des actions locales qui permettent de ratisser serré :

signatures de pétitions, réunions publiques, assemblées de cuisine, rencontres

de mobilisation, etc. « Aussi,

les campagnes, grandes et petites, longues et courtes, devraient occuper

l’essentiel du temps que nos membres seront disposé à consacrer au parti. Il

s’agit de donner une importance secondaire à nos affaires internes pour se

tourner vers l’extérieur en direction de la base électorale du parti et de la

population. »[1]

Cette perspective extravertie s’accompagne

d’une construction de l’opposition dans la société civile par le développement

du « parti de la rue », c’est-à-dire le renforcement et

l’articulation des mouvements sociaux. Avec le règne du PLQ qui continuera de

miser sur l’austérité (coupures budgétaires, hausse des tarifs et privatisation

des services publics), le bradage des ressources naturelles (Plan Nord, projets

de pipelines) et le pouvoir patronal, l’essentiel de la résistance devra

prendre la forme de contre-pouvoirs, comités citoyens, assemblées démocratiques

et mobilisations populaires cherchant à contester l’ordre établi. Grâce au

récent déclin de l’emprise du PQ sur le milieu communautaire et syndical (notamment

avec le recrutement de PKP qui risque de devenir le futur chef du parti), la

convergence et la complémentarité entre la lutte politique et les mouvements

sociaux pourrait amener une avancée importante de QS aux prochaines élections.

« C’est la possibilité de ce saut qualitatif qui a donné à

plusieurs le sentiment que le résultat du 7 avril était une réelle progression,

une raison indéniable de se réjouir. Mais si nous échouons à réaliser ce

potentiel, un résultat presque identique dans quatre ans aurait un effet pour

le moins démobilisant. Bref, on peut voir l’élection d’avril 2014 comme une

marche de plus dans une longue escalade, ou on peut la voir comme un

tremplin. »

Or, Benoit Renaud remplace la perspective des petites avancées

dans les urnes (aile parlementaire) par celle des « petits pas » dans

la rue (aile extra-parlementaire), envisageant le changement qualitatif comme une extension quantitative des activités militantes.

Il ne s’agit pas de modifier le contenu de la lutte idéologique, mais de

déplacer le terrain sur laquelle elle se déroule. Cette stratégie souhaite

construire un « nouveau sens commun » en réfutant le discours

dominant avec les mêmes arguments, mais en complétant la propagande par le haut

(sphère médiatique) par la propagande par le bas (espaces publics concrets, rencontres

en face à face).

« À

chaque pas, à chaque porte, sur chaque rue, dans chaque manifestation, sur

chaque piquet de grève, avec chaque signature ajoutée sur une pétition, chaque

nouveau membre, chaque petit don, chaque débat d’idée, chaque petite victoire,

nous ferons la démonstration par la pratique qu’un autre Québec est possible,

un Québec libre, juste, vert et solidaire. »

Bien qu’il soit absolument nécessaire de

renforcer le parti de la rue pour contrebalancer le poids croissant de l’aile

parlementaire (qui représente tout de même une bonne nouvelle), que ce soit par

la mobilisation interne, les campagnes locales, le contact humain et le

rapprochement avec les mouvements sociaux, Québec solidaire a besoin d'un réel

renouvellement dans son discours, son image, et même sa stratégie. Autrement

dit, il ne faut pas seulement accélérer le pas dans la même direction, mais

faire un virage qui nous permettra de gagner en force dans plusieurs couches de

la population. Le parti ne doit pas simplement intensifier son discours et

marteler le même message (crier plus fort pour que personne ne nous ignore),

mais parler autrement en opérant une métamorphose. Le changement doit être

qualitatif, tant sur le plan des représentations collectives qu'au niveau de

l'action politique.

Il ne s'agit pas de réviser notre programme de fond en comble,

car les nombreuses propositions déjà adoptées canalisent amplement les revendications

des luttes sociales et les intérêts de la majorité de la population. Nous devons

mener une lutte idéologique sans précédent, c'est-à-dire élaborer un « nouveau

sens commun » qui ne se limite pas à nier les idées de la droite et

affirmer que notre projet est réaliste et qu'un autre monde est possible ; il

faut définir positivement et concrètement notre vision du monde en fonction des

aspirations populaires, c'est-à-dire en s'adaptant au niveau de conscience

général tout en amenant celui-ci vers notre projet de société. La question

n’est pas de privilégier l’aile parlementaire ou extra-parlementaire, mais de

structurer autrement les idées directrices du parti et d’agir sur tous les

fronts, afin de rendre le projet

solidaire sensible au peuple québécois.

Cette affirmation doit être comprise dans les deux sens. D’une

part, la vision de la gauche doit être largement partagée, et par le fait même

devenir intuitive pour la majorité. Une mutation culturelle est nécessaire pour

qu’un nombre suffisant de citoyens et citoyennes croient à nouveau en leurs

capacités et soient prêts à vouloir un important changement politique et

économique. La formation d’une volonté collective est donc le prérequis d’une

réelle transformation sociale. D’autre part, la construction d’un sujet politique suppose que Québec

solidaire devienne lui-même sensible aux craintes et espoirs populaires, afin

d’apporter une réponse positive capable d’unifier le peuple dans la direction de

l’émancipation sociale.

Or, cette idée a du plomb dans l’aile, tout comme sinon plus que

le rêve abîmé de la souveraineté. Dans un contexte idéologique grisâtre, dominé

par le conservatisme, le cynisme et la morosité, il n’est plus possible de

brandir comme telle les idées de justice sociale ou d’indépendance nationale,

du moins dans le même cadre où elles ont été élaborées et diffusées dans les

dernières décennies. Ces principes n’évoquent plus, pour la plupart, les

passions populaires qui les ont jadis portées par des mouvements qui voulaient

changer la société. L’habitude d’énumérer les sept principes de Québec solidaire

(égalité, féminisme, écologie, souveraineté, démocratie, altermondialisme,

pluralisme) n’amène qu’une succession mécanique d’abstractions pour la

majorité, même si ces idéaux ont une valeur certaine et possèdent une

signification pour les membres du parti et les personnes qui partagent une

certaine culture politique de gauche. Le discours solidaire ressemble trop

souvent à l’évocation d’idées qui n’ont d’évidence que pour une minorité, alors

que des valeurs communes doivent nécessairement être attachées à des affects

déposés par la sédimentation de l’histoire.

Repenser

le mouvement historique

La signification du « parti mouvement » ne doit pas

être réduite à la culture militante des mouvements sociaux, mais être élargie à

celle de larges transformations historiques. Autrement dit, la gauche ne doit

pas d’abord s’adresser aux progressistes contemporains, mais rappeler les

contenus du passé collectif pour aimanter l’inconscient social vers l’avenir

d’une promesse inaccomplie. La stratégie discursive consiste à réactiver le

souvenir du dernier grand mouvement de l’histoire du Québec : la

Révolution tranquille. Il s’agit de dé-diaboliser le mot

« révolution » en l’associant à cette importante transformation

sociale, politique, économique et culturelle qui a forgé l’identité québécoise

contemporaine. Cet exemple historique permet de montrer que la révolution n’est

pas un idéal inaccessible, mais une utopie qui a déjà eu lieu dans notre propre

passé. Si l’idée d’une libération sociale et nationale est un rêve, celui-ci

habite notre mémoire comme une image qui vise le présent dans l’attente d’un

avenir qui accomplirait l’espoir des générations précédentes. « Chaque

époque rêve la suivante », disait Michelet. Dans sa deuxième thèse sur le

concept d’histoire, Walter Benjamin reprend cette idée en concevant le salut

collectif par l’écoute attentive des échos du passé.

« Le passé est marqué d’un indice secret,

qui le renvoie à la rédemption. Ne sentons-nous pas nous-mêmes un faible

souffle de l’air dans lequel vivaient les hommes d’hier ? Les voix

auxquelles nous prêtons l’oreille n’apportent-elles pas un écho de voix

désormais éteintes ? Les femmes que nous courtisons n’ont-elles pas des

sœurs qu’elles non plus connues ? S’il en est ainsi, alors il existe un

rendez-vous tacite entre les générations passées et la nôtre. Nous avons été

attendus sur la terre. À nous, comme à chaque génération précédente, fut

accordée une faible force messianique

sur laquelle le passé fait valoir une prétention. Cette prétention, il est

juste de ne point la repousser. L’historien matérialiste en a

conscience. »[2]

Repenser la révolution québécoise dans le

contexte du XXIe siècle nous oblige à regarder en arrière pour mieux

nous catapulter vers l’avant, le projet de pays n’étant pas autre chose que

l’actualisation des revendications du passé. La gauche doit reprendre à son

compte la tâche historique que la bourgeoisie n’a pas su réaliser, à savoir

l’accomplissement de ce grand projet social et national inachevé. En effet, si

le Parti libéral du Québec édifia la charpente de l’État-providence pour

laisser place au Parti québécois qui poursuit la construction des institutions

publiques dans le sens d’une affirmation nationale devant aboutir à la

souveraineté, ce processus fut brusquement interrompu par l’échec du référendum

de 1980 et la dépression économique qui mit un terme au règne des Trente

Glorieuses et à l’espoir d’une émancipation collective imminente.

Ce tournant marqua l’effondrement de la gauche

politique et l’abattement du projet souverainiste, qui reprit seulement du poil de

la bête durant le bref sursaut référendaire de 1995 qui résultat sur une

seconde défaite. Il s’en suit un aplatissement collectif permettant la

consolidation du néolibéralisme et de l’autonomisme sous les figures de Lucien

Bouchard, Mario Dumont, Jean Charest et Pauline Marois. Le renoncement au

projet de société et à la souveraineté ne pouvait pas ne pas conduire à une

crise de l’identité québécoise, celle-ci étant moins définie par une culture

stable de survivance (telle qu’imaginée par les nationalistes conservateurs qui

veulent réanimer le rêve canadien-français), que par un effort vers

l’actualisation de soi, un processus fragile qui doit toujours être renouvelé. Il ne s’agit

pas d’opposer l’appartenance à une culture particulière au nationalisme civique

fondé sur des valeurs universelles, mais de comprendre la culture comme un élan

précaire vers des institutions qui n’existent pas encore.

Seule la grève étudiante de 2012 permit de

sortir le peuple québécois de sa torpeur, amenant une effervescence collective

qui n’avait jamais été aussi forte depuis l’épisode de 1995 et les années 1970.

Or, cette « crise sociale », qui représente en fait une résurgence inespérée,

fut rapidement colmatée par le retour du Parti québécois, dont le rôle

historique fut davantage de refermer la brèche du printemps érable que d’ouvrir

un nouvel espace de liberté politique. La fenêtre qui laissa apparaître la

lueur d’une autre société qui hésitait à naître dans les ruines du vieux monde

fit place à l’ombre du nationalisme identitaire et le retour du gouvernement

libéral qui permit d’apaiser la crainte d’un avenir menaçant.

Les dangers du progrès

Tout combat politique repose sur des

conceptions divergentes de l’histoire, qui demeure le principal terreau des

illusions, de droite comme de gauche. Le récent débat sur la Charte des valeurs

québécoises opposa principalement deux camps, les conservateurs visant

l’affirmation nationale par la reconstruction d’une identité unitaire, et les

progressistes défendant la réconciliation de la diversité sous le signe de

l’ouverture et du progrès. Si nous pouvons facilement montrer les

contradictions et les limites d’une approche qui renforce l’antagonisme entre

une majorité définie par des valeurs abstraites (égalité hommes-femmes,

laïcité, encadrement légal des accommodements raisonnables) et des minorités

culturelles, la gauche inclusive, qu’elle soit fédéraliste ou souverainiste,

semble avoir négligé l’exigence du passé et la nécessité de construire un monde

commun par-delà l’idée d’une évolution triomphante vers l’égalité et la justice

sociale.

Le problème réside moins dans l’idéal de

solidarité que dans la croyance implicite en la nécessité historique du progrès

moral. Tel est le piège d’une gauche qui croit que son discours s’achemine graduellement

vers la victoire ; elle troque l’idée de Révolution pour celle de la

tranquillité, de l’amour du prochain qui se révèle par un vote rationnel

accompagné des bons sentiments du cœur. Benjamin considère que ce leurre est inhérent

à la social-démocratie, dont la philosophie peut être résumée par cette phrase

limpide de Josef Dietzgen : « tous les jours notre cause devient plus

claire et le peuple tous les jours plus intelligent ».

« Dans sa théorie, et plus encore dans sa

pratique, la social-démocratie a été guidée par une conception du progrès qui

ne s’attachait pas au réel, mais émettait une prétention dogmatique. Le

progrès, tel qu’il se peignait dans la cervelle des sociaux-démocrates, était

premièrement un progrès de l’humanité elle-même (non simplement de ses

aptitudes et de ses connaissances). Il était deuxièmement un progrès illimité

(correspondant au caractère indéfiniment perfectible de l’humanité). Il était

envisagé, troisièmement, comme essentiellement irrésistible (se poursuivant

automatiquement selon une ligne droite ou une spirale). Chacun de ces prédicats

est contestable, chacun offre prise à la critique. Mais celle-ci, si elle se

veut vigoureuse, doit remonter au-delà de tous ces prédicats et s’orienter vers

quelque chose qui leur est commun. L’idée d’un progrès de l’espèce humaine à

travers l’histoire est inséparable de celle d’un mouvement dans un temps

homogène et vide. La critique de cette dernière idée doit servir de fondement à

la critique de l’idée de progrès en général. »[3]

Repenser la stratégie pour la gauche

québécoise suppose donc de rompre avec ce mythe du progrès continu, sans pour

autant renoncer aux espoirs des générations passées. Un discours inspirant ne

doit pas simplement se présenter comme une alternative au néolibéralisme, ni

même comme un parti apte à gouverner par des politiques publiques responsables

et capables d’équilibrer l’économie et la justice sociale. La négation de

l’ordre existant ou la bonne gestion du présent ne sont pas des idées

mobilisatrices. La gauche doit répondre à la crise identitaire qui naît de la

tension non résolue d’un modèle social en désuétude, hérité d’une époque où les

rêves étaient encore vivants. Ainsi, elle pourrait créer une tendance (au sens

d’une mode, d’un ensemble de comportements ou de mœurs se propageant par

imitation) par une reprise d'un appel du passé sous une nouvelle forme.

« L’histoire est l’objet d’une

construction dont le lieu n’est pas le temps homogène et vide, mais le temps

saturé d’« à-présent ». Ainsi, pour Robespierre, la Rome antique

était un passé chargé d’« à-présent », qu’il arrachait au continuum

de l’histoire. La Révolution française se comprenait comme une seconde Rome.

Elle citait l’ancienne Rome exactement comme la mode cite un costume

d’autrefois. La mode sait flairer l’actuel, si profondément qu’il se niche dans

les fourrés de l’autrefois. Elle est le saut du tigre dans le passé. Mais ceci

a lieu dans une arène où commande la classe dominante. Le même saut, effectué sous

le ciel libre de l’histoire, est le saut dialectique, la révolution telle que

la concevait Marx. »[4]

Accomplir

la Révolution tranquille

Que signifie ce « saut dialectique »

qui permet de dénicher la révolution par le retour de l’histoire ? En

fait, la révolution dont il est question relève moins de la prolongation que

d’une réappropriation critique du passé ; elle ne se trouve pas dans la

continuité mais dans une interruption capable de « faire éclater le

continuum de l’histoire. » C’est pourquoi l’héritage de la Révolution

tranquille ne doit pas se réduire à la défense du déjà-là, à un prolongement

linéaire de l’État-providence bienveillant et d’une souveraineté à portée de la

main. La reprise historique doit être l’occasion d’un profond renouvellement,

tant du projet de société que de la lutte de libération nationale, à l’aune des

défis du nouveau siècle.

La confiance envers le progrès si puissante dans les années 1960 et 1970 n’est plus tenable à l’époque de la crise

financière, énergétique, démocratique et écologique. L’utopie social-démocrate

supposait des ressources naturelles abondantes, une croissance économique

soutenue et un large consensus social qui n’existe plus aujourd’hui. Le soleil radieux du progrès laisse place à la conscience d’un orage imminent, sans pour autant céder au désenchantement qui ramène trop souvent au

conformisme et au traditionalisme. Le conservatisme québécois, de même que le

nationalisme identitaire visant à l’aiguiser dans le sens du projet national,

viennent de ce renoncement à l’idée de progrès faisant suite à la désillusion

du peuple face au rêve perdu de la Révolution tranquille. La seule voie de

sortie consiste non pas à défendre comme tel cet héritage en crise à l’époque

actuelle, mais à renouer un rapport non-traditionnel à notre propre tradition.

Cet « enracinement critique » permet de dégager une signification

inattendue à la devise « je me souviens », tout en lui donnant une

charge révolutionnaire.

« Faire œuvre d’historien ne signifie pas

savoir « comment les choses se sont réellement passées ». Cela

signifie s’emparer d’un souvenir, tel qu’il surgit à l’instant du danger. Il

s’agit pour le matérialisme historique de retenir l’image du passé qui s’offre

inopinément au sujet historique à l’instant du danger. Ce danger menace aussi

bien les contenus de la tradition que ses destinataires. Il est le même pour

les uns et pour les autres, et consiste pour eux à se faire l’instrument de la

classe dominante. À chaque époque, il faut chercher à arracher de nouveau la

tradition au conformisme qui est sur le point de la subjuguer. Car le messie ne

vient pas seulement comme rédempteur ; il vient comme vainqueur de

l’antéchrist. Le don d’attiser dans le passé l’étincelle de l’espérance

n’appartient qu’à l’historiographe intimement persuadé que, si l’ennemi

triomphe, même les morts ne seront pas en sûreté. Et cet ennemi n’a pas fini de

triompher. »[5]

Plus concrètement, la gauche doit cesser de se

concevoir comme la gardienne des vertus d’un modèle québécois qui ne fonctionne

plus, et arrêter de vouloir trouver le juste chemin d’un consensus où il n’y

aurait plus d’adversité. Elle ne doit plus avoir peur que son projet radical heurte le bon sens populaire, en se donnant une image candide qui masque mal sa

volonté de transformer la société. Elle doit passer d’un discours moral, basé

sur des valeurs et la gentillesse, à une posture politique qui assume sa

mission historique, sans pour autant brandir le poing levé et adopter un

discours militant aux accents démodés. Autrement dit, il nous faut une gauche décomplexée mais nuancée. Cette transformation de l’image de soi

est un prérequis pour que la gauche puisse un jour accélérer une prise de

conscience généralisée. Mais comment surmonter l’opposition entre la

social-démocratie calinours et le cliché d'une gauche anticapitaliste ? Comment renouveler le

discours révolutionnaire alors que les idées de centre-gauche sont elles-mêmes

de moins en moins populaires ? Comment ratisser plus large sans se

recentrer, évoquer la révolution sans se marginaliser ?

Plus concrètement, la gauche doit cesser de se

concevoir comme la gardienne des vertus d’un modèle québécois qui ne fonctionne

plus, et arrêter de vouloir trouver le juste chemin d’un consensus où il n’y

aurait plus d’adversité. Elle ne doit plus avoir peur que son projet radical heurte le bon sens populaire, en se donnant une image candide qui masque mal sa

volonté de transformer la société. Elle doit passer d’un discours moral, basé

sur des valeurs et la gentillesse, à une posture politique qui assume sa

mission historique, sans pour autant brandir le poing levé et adopter un

discours militant aux accents démodés. Autrement dit, il nous faut une gauche décomplexée mais nuancée. Cette transformation de l’image de soi

est un prérequis pour que la gauche puisse un jour accélérer une prise de

conscience généralisée. Mais comment surmonter l’opposition entre la

social-démocratie calinours et le cliché d'une gauche anticapitaliste ? Comment renouveler le

discours révolutionnaire alors que les idées de centre-gauche sont elles-mêmes

de moins en moins populaires ? Comment ratisser plus large sans se

recentrer, évoquer la révolution sans se marginaliser ?

Le nœud du problème réside dans la critique du modèle québécois

que la gauche doit assumer afin que la droite ne monopolise plus ce discours.

Il s’agit en quelque sorte de renoncer à la défense simpliste de ce bloc

historique sans abandonner ses potentialités, et de déconstruire le mythe du

progrès continu dans un temps homogène et vide sur lequel il était basé. Il

faut passer d’une prolongation de l’existant à une véritable réactualisation

d’un projet interrompu, par un mouvement dialectique procédant par une

reprise/dépassement, réalisation/renversement. Autrement

dit, l’accomplissement de la Révolution tranquille implique la transformation

du modèle québécois et de l’identité collective qui lui est attachée. Alors

que les vieux partis évitent de remettre directement en question cette Idée en

parlant d’économie et de bon gouvernement, ou souhaitent carrément sa mort par

le démantèlement de l’État-providence, la gauche ne peut pas simplement défendre le statu quo par la préservation d'un modèle institutionnel en crise

structurelle. Elle doit prendre le taureau par les cornes en provoquant la Renaissance

de la Révolution tranquille dans l’imaginaire collectif.

Pour ce faire, il faut réactiver les potentialités du mot

« révolution » enfouies dans le passé pour la faire briller dans le crépuscule de notre civilisation. « L’image vraie du

passé passe en un éclair. On ne peut

retenir le passé que dans une image qui surgit et s’évanouit à l’instant même

où elle s’offre à la connaissance. »[6] Et une véritable

révolution suppose davantage qu’une consolidation des institutions publiques qui

s’usent à force de subir la pression des classes dominantes et l’indifférence d’une

majorité refermée sur la sphère privée. Le Québec a besoin d’un orage capable d’éveiller le besoin d’une réappropriation de son identité par le

pouvoir instituant qui pourra lui donner forme. En d’autres termes, la gauche

doit s’affairer à poser le problème susceptible de provoquer une mobilisation

en faveur d’un changement sans précédent : la transformation de l’État

québécois.

À suivre.