La campagne électorale, déclenchée le 1er

août 2012, est l’occasion parfaite pour approfondir notre compréhension du

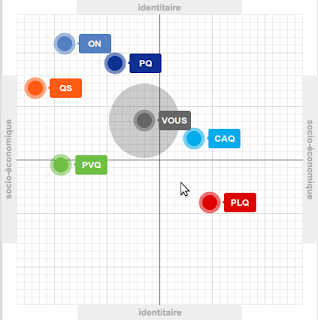

spectre politique québécois. Si on met de côté le fédéralisme conservateur du

Parti libéral, le pragmatisme populiste de la Coalition Avenir Québec et le

souverainisme social-libéral du Parti québécois (qui représentent en fait trois

variantes de l’idéologie néolibérale), nous pouvons scruter de plus près les

deux partis minoritaires mais les plus intéressants de la campagne :

Option nationale (ON) et Québec Solidaire (QS). Loin d’être des partis de

« gouvernance », il s’agit d’organisations politiques centrées sur

des idées, incarnées par des militant(e)s enthousiastes, qui proposent des

projets de société articulés sur une vision du monde. La querelle qui oppose

les nationalistes aux solidaires est très instructive quant à la question de la

souveraineté, et sur les manières d’y accéder. Après une brève analyse

comparative des deux partis, une troisième voie pour l’indépendance sera

esquissée.

Option nationale

Option nationale est un jeune parti indépendantiste,

né d’un schisme initié par Jean-Martin Aussant, ancien membre du Parti

québécois. Non satisfait par l’électoralisme et l’attentisme de ce dernier, il

préconise un retour aux sources du projet souverainiste de René Lévesque :

une social-démocratie teintée de pragmatisme économique, subordonnée au

processus d’accession à la souveraineté politique. La fameuse formule du LIT (lois,

impôts, traités), permet de circonscrire de manière pédagogique la souveraineté

du Québec. Celle-ci est perçue comme une question ontologique (avant d’être de

gauche ou de droite, il faut Être), dont la résolution offrira tous les outils

pour assurer un plein développement économique. À ce titre, la nationalisation

des ressources naturelles, la gratuité scolaire et autres politiques

« progressistes » sont conçues de manière instrumentale, celles-ci

visant d’abord l’exploitation efficace du capital humain et naturel :

« Le

Québec possède un potentiel mondialement enviable à plusieurs égards, incluant

son capital humain (la population) et ses ressources naturelles (le

territoire). Il faut mettre fin aux politiques qui minent la capacité du Québec

de se développer à son plein potentiel. » http://www.optionnationale.org/la-plateforme/2-pour-une-economie-du-quebec-qui-enrichit-les-quebecois

Même si ON ne tombe pas dans les

grossièretés identitaires de la CAQ, il met tout de même l’accent sur l’unité

de la « culture nationale » essentiellement francophone, les

minorités et les autochtones se retrouvant complètement marginalisés dans le

programme du parti. Le nationalisme dont il se réclame est donc largement

« identitaire », celui-ci se concentrant sur l’appartenance

culturelle et territoriale d’une communauté majoritaire. Par ailleurs, ON mise

sur une stratégie « d’indépendance par le haut », l’élection de son

parti étant interprétée comme une sorte de mandat que la population confierait

à une élite chargée de réaliser la souveraineté. La Constitution du Québec ne

serait rédigée que dans un deuxième temps, avec une large consultation de la population

supervisée par des « experts », le référendum servant à officialiser

le processus d’indépendance déjà entamé par le LIT des gouvernants. ON privilégie ainsi un parlementarisme qui ne s'inscrit pas dans les luttes sociales de la rue.

Cette stratégie repose sur une conception

de la « souveraineté nationale », issue de l’abbé Sieyès. Puisque la

Nation est supérieure à la somme des individus qui la composent, le peuple ne

peut pas se gouverner directement ; il doit être représenté par des élus

responsables de son destin. Cette vision exclut la démocratie directe et

consacre le régime représentatif. L’amélioration du mode de scrutin, les

élections à date fixe et la régulation des lobbys ne sont que des

modernisations de la démocratie représentative, et non son dépassement. Pour

résumer, ON entend poursuivre le processus interrompu de la Révolution tranquille,

tendu vers la création d’un État inspiré du modèle français (républicain et

laïc), et aiguisé par certaines sensibilités participatives (mandats

d’initiative populaire, Conseils régionaux). Sans remettre en question les

fondements du capitalisme ou de la démocratie libérale, ce parti souhaite

instaurer une social-démocratie française en Amérique du Nord.

Québec solidaire

Si ON représente une sorte de Parti

québécois radical, Québec solidaire propose une social-démocratie radicalisée.

Issu de la fusion de l’Union des forces progressistes et d’Option citoyenne, ce

parti de gauche ne fait pas de compromis sur la justice sociale, véritable

point pivot de son programme. L’écologisme, le féminisme, l’égalitarisme et

l’altermondialisme sont des déclinaisons progressives de cet idéal, dont

l’indépendance du Québec représente la clef de voûte ; sans souveraineté, il ne

saurait y avoir de transformation majeure de la société. Voilà la distinction

fondamentale entre les deux partis : ON est d’abord indépendantiste puis

accessoirement progressiste, tandis que QS est avant tout progressiste et

instrumentalement indépendantiste.

Cette opposition peut laisser croire

qu’ON serait davantage souverainiste, tandis que QS voudrait réduire

l’indépendance à un projet de gauche. Cette comparaison n’est pas exacte. Pour

mieux distinguer les différences de hiérarchisation des priorités entre les

deux partis, nous pouvons utiliser l’analyse du sociologue Claus Offe relative au

« problème de la simultanéité ». Si ce schéma fut d’abord utilisé

pour étudier les transitions démocratiques des pays socialistes de l’Europe de

l’Est, il peut s’avérer précieux pour éclairer les dimensions interdépendantes

et nécessaires à la création d’un nouvel État-nation.

Niveaux

hiérarchiques

|

Question

|

Motivation des

acteurs

|

Interprétation des

relations sociales

|

Limites de la

communauté nationale

|

Territoriale

|

Passions

|

Qui doit prendre

part au jeu

|

Cadre

constitutionnel démocratique et institutionnel

|

Démocratique

|

Raison

|

Détermination des

règles du jeu

|

Politique ordinaire

|

Économique

|

Intérêt

|

Comportement des

joueurs

|

De manière chronologique, Option

nationale débute par la création d’un État souverain sur le plan législatif,

fiscal et international (question territoriale), pour ensuite se doter d’une

constitution (question démocratique). Une fois le processus terminé, il laisse

enfin la voie libre au débat gauche/droite (question économique). À l’inverse,

Québec solidaire fonde son analyse sur les inégalités sociales et les rapports

de domination (question économique), qui conduit à la nécessité d’une Assemblée

constituante (question démocratique), qui a pour objectif de déterminer les

règles du jeu pour ceux qui voudront prendre part à la communauté politique de

l’État québécois émergent (question territoriale).

Le modèle préconisé par QS est celui de

« l’indépendance par le bas », basé sur une conception de la

« souveraineté populaire » qui implique une participation active de

l’ensemble de la population. La différence entre souveraineté populaire et

nationale est fondamentale, car elle reprend le dilemme démocratique de la

Révolution française : « Les hommes de 1789 oscillent en effet en

permanence entre la vision d’une souveraineté-principe,

relativement passive, qui ne s’inscrit aucunement dans une perspective de

gouvernement populaire, et la vision audacieuse d’une souveraineté-exercice. » (Pierre Rosanvallon, La démocratie inachevée, p.17)

La démocratie participative

(contrairement au gouvernement représentatif) permet de rendre visible la diversité

du peuple québécois, et de reconnaître le rôle central des communautés

autochtones qui devraient également jouir du principe d’auto-détermination.

Ainsi, comment pouvons-nous nous arroger du droit de s’émanciper de la tutelle

de l’État canadien, si nous ne reconnaissons pas également le droit aux peuples

dominés par nos institutions de se libérer également s’ils le désirent?

Pourquoi refuser ou mettre sous silence une exigence d’émancipation pour ceux

qui sont aliénés par nous? Cette reconnaissance initiale de la diversité

inhérente à la nation québécoise renvoie au « nationalisme civique »

de Québec solidaire, qui est davantage politique que culturel. « Ce qui constitue une nation, ce n'est

pas de parler la même langue, ou d'appartenir à un groupe ethnographique

commun, c'est d'avoir fait ensemble de grandes choses dans le passé et de

vouloir en faire encore dans l'avenir. » (Ernest Renan, Qu’est-ce qu’une nation?, 1882)

Sur le plan social et économique, le recul

important de la social-démocratie dans les pays occidentaux devrait inciter les

acteurs progressistes à se méfier du « bon sens » économique du

social-libéralisme pragmatique, qui a donné prise à de nombreuses politiques

néolibérales et autres plans d’austérité votés par des partis de gauche. Si QS

n’envisage pas une rupture nette avec le capitalisme ou une abolition de la

démocratie représentative, il oppose néanmoins une résistance sans compromis au

vent néolibéral, en proposant une « économie solidaire » susceptible

d’amorcer une transition écologique vers un monde post-pétrolier. Pour

reprendre une distinction présentée dans un autre article de ce blog, il s’agit

d’établir un « socialisme démocratique », assurant une démocratie

économique par le bas.

La différence entre ON et QS n’est donc

pas de degré, mais de nature ; le premier n’est pas plus indépendantiste que le

second, car ces partis supposent deux conceptions opposées de la souveraineté

et du pouvoir. D’une part, la souveraineté nationale maintient les inégalités

politiques entre gouvernants et gouvernés, et l’économie de marché accentue les

inégalités économiques entre capitalistes et travailleurs. D’autre part, la

souveraineté populaire souhaite limiter la séparation entre l’État et la

société civile, et réduire considérablement les injustices socio-économiques

par le biais d’une économie solidaire. Les nationalistes visent d’abord une

révolution politique en laissant de côté la question sociale, tandis que les

solidaires militent pour une révolution sociale dont les dimensions politiques

et économiques seraient deux dimensions interdépendantes.

Option nationale

|

Québec Solidaire

|

Souveraineté

nationale

|

Souveraineté

populaire

|

Démocratie

représentative

|

Démocratie

participative

|

Économie

capitaliste

|

Économie solidaire

|

Indépendance par le

haut

|

Indépendance par le

bas

|

Nationalisme

identitaire

|

Nationalisme

civique

|

Révolution

politique

|

Révolution sociale

|

Social-démocratie

|

Socialisme

démocratique

|

Anarcho-indépendantisme

Enfin, une troisième option, encore plus

marginale ou disons originale, permet de soutenir l’indépendance du

Québec dans une perspective d’émancipation collective. L’anarcho-indépendantisme,

qu’il faut bien distinguer de l’anarcho-nationalisme qui mélange des éléments

issus de l’extrême-gauche et de l’extrême-droite (abolition du capitalisme et

de l’État afin d’établir une société décentralisée en communautés ethniques

séparées), souhaite jumeler les luttes de libération nationale aux idées

anti-autoritaires. Que ce soit au Pays Basque (Batasuna), en Catalogne (Negres

Tempestes) ou en Bretagne (Coordination Bretagne indépendante et libertaire

(CBIL), différentes organisations libertaires apportent un soutien critique aux

mouvements d’indépendance (souvent régionaux), refusant ainsi de sombrer dans

la dichotomie entre nationalisme bourgeois et internationalisme ouvrier. Dans le Québec des années 70, la revue

Possibles (née de la rencontre de poètes comme Gaston Miron et de sociologues

comme Gabriel Gagnon et Marcel Rioux) essayait déjà de conjuguer

indépendantisme et autogestion, alors qu’un syndicaliste radical comme Michel

Chartrand n’hésitait pas à affirmer sa triple affiliation nationaliste,

chrétienne et socialiste (aux accents libertaires) : « On va se

mettre en opposition carrée avec le pouvoir. On va aider les contestataires,

les révolutionnaires, ceux qui veulent faire la révolution ! »

Un argument récurrent des anarchistes et de

nombreux marxistes consiste à montrer que l’identité nationale représente une

fausse unité, qui nie les différences entre classes dominantes et dominées, la

solidarité internationale des travailleurs étant le réel vecteur de

transformation sociale : prolétaires de les tous pays, unissez-vous! De plus,

le sentiment patriotique renvoie souvent à la haine de l’autre, au

conservatisme, à l’impérialisme, voire au militarisme. Évidemment, il serait

utile de distinguer un nationalisme de gauche (défendu par QS) et un nationalisme de droite, ce dernier étant basé sur la défense d’une culture majoritaire (CAQ, Mathieu Bock-Côté). Mais

le « nationalisme socialiste » ne saurait satisfaire les anarchistes

ordinaires, pour lesquels il n’y a ni Dieu, ni Maître, ni État, ni Patrie.

Si l’anarcho-indépendantisme ne peut

appuyer le nationalisme identitaire, qui nie le conflit entre classes sociales (gauche-droite)

et met l’accent sur la communauté constitutive

(PQ, ON), il peut néanmoins accueillir une version modifiée du nationalisme

civique, reposant sur l’idée de communauté associative.

D’un côté, la communauté constitutive

correspond à la culture première, au donné

dans lequel l’individu est d’abord immergé par la socialisation primaire. D’un

autre côté, la communauté associative provient d’une entente volontaire, d’un

intérêt à coopérer dans un but commun. De nature contractuelle, elle réunit des

individus engagés à participer ensemble à une activité, une organisation ou une

communauté, lesquelles sont visées

plutôt que données.

Si l’anarcho-indépendantisme ne peut

appuyer le nationalisme identitaire, qui nie le conflit entre classes sociales (gauche-droite)

et met l’accent sur la communauté constitutive

(PQ, ON), il peut néanmoins accueillir une version modifiée du nationalisme

civique, reposant sur l’idée de communauté associative.

D’un côté, la communauté constitutive

correspond à la culture première, au donné

dans lequel l’individu est d’abord immergé par la socialisation primaire. D’un

autre côté, la communauté associative provient d’une entente volontaire, d’un

intérêt à coopérer dans un but commun. De nature contractuelle, elle réunit des

individus engagés à participer ensemble à une activité, une organisation ou une

communauté, lesquelles sont visées

plutôt que données.

Si les anarchistes reconnaissent la

communauté constitutive comme un fait social,

elle ne saurait représenter un principe

d’organisation politique. Il serait moralement arbitraire d’établir une

communauté politique sur des frontières rigides permettant de discriminer des

ayant droit (citoyens) des autres individus extérieurs à l’État ou à la

communauté d’origine (étrangers). Une société libertaire repose plutôt sur la

libre association d’individus égaux (autogestion), qui se gouvernent par une

participation active au sein de l’espace public (démocratie directe). L’État

national ne peut donc être l’unité politique privilégiée, le modèle

fédéraliste étant le plus généralement répandu par les libertaires.

De ce fait, les anarchistes seraient-ils

condamnés à être des fédéralistes, farouchement opposés aux indépendantistes

réclamant la « souveraineté », c'est-à-dire l'autorité suprême d’un État-nation? L’indépendance du

Québec ne risque-t-elle pas de simplement déplacer le problème, alors qu’il

faudrait tout simplement abolir l’État, le capitalisme et l’impérialisme qui en

découle? Une nuance importante est ici nécessaire : comme une société

libertaire devrait être idéalement décentralisée, l’élimination d’un palier de

pouvoir représente un pas dans la bonne direction. Par exemple, l’indépendance

par rapport au gouvernement fédéral canadien permettrait de se soustraire à

l’impératif militaire de ce dernier, la société québécoise pouvant opter pour

la non-militarisation. La dévolution du pouvoir, dans une optique de

subsidiarité descendante, devrait donc être couplée par l’autonomie accrue des

communautés locales, lesquelles pourraient déléguer un pouvoir aux niveaux supérieurs

en cas de besoin, dans une perspective de suppléance ou de subsidiarité

ascendante.

De ce fait, les anarchistes seraient-ils

condamnés à être des fédéralistes, farouchement opposés aux indépendantistes

réclamant la « souveraineté », c'est-à-dire l'autorité suprême d’un État-nation? L’indépendance du

Québec ne risque-t-elle pas de simplement déplacer le problème, alors qu’il

faudrait tout simplement abolir l’État, le capitalisme et l’impérialisme qui en

découle? Une nuance importante est ici nécessaire : comme une société

libertaire devrait être idéalement décentralisée, l’élimination d’un palier de

pouvoir représente un pas dans la bonne direction. Par exemple, l’indépendance

par rapport au gouvernement fédéral canadien permettrait de se soustraire à

l’impératif militaire de ce dernier, la société québécoise pouvant opter pour

la non-militarisation. La dévolution du pouvoir, dans une optique de

subsidiarité descendante, devrait donc être couplée par l’autonomie accrue des

communautés locales, lesquelles pourraient déléguer un pouvoir aux niveaux supérieurs

en cas de besoin, dans une perspective de suppléance ou de subsidiarité

ascendante.

L’anarcho-indépendantisme devrait également

s’opposer farouchement au caractère absolu, exclusif et indivisible de la

souveraineté politique, préconisée par des penseurs comme Jean Bodin et Thomas

Hobbes. Même l’État démocratique populaire, dont pourrait se réclamer Québec solidaire, risque de sombrer dans les errements d’un holisme qui nierait l’autonomie des communautés autogérées. Jacques Maritain ne

disait-il pas que « l'État de Rousseau n'est que le

Léviathan de Hobbes couronné par la volonté générale»? C’est pourquoi la

souveraineté nationale (top-down), tout comme la souveraineté populaire

(bottom-up), sont susceptibles de favoriser la concentration du pouvoir au sein

d’un État autoritaire. La réponse « solidaire » à la question nationale est donc insuffisante, et devrait être remplacée par un modèle confédéral,

horizontal et pluraliste de souveraineté partagée.

Althusius et un nouveau

modèle québécois

Johannes Althusius (1557-1638),

philosophe, théologien et syndic de la ville d’Emden en Allemagne, est le plus

grand penseur politique entre Bodin et Hobbes. Dans son Politica methodice digesta (1603), il définit le maintien de la vie

sociale (association symbiotique) comme étant l’objet premier de la

politique : « La politique est l'art d'établir,

de cultiver et de conserver entre les hommes les conditions nécessaires,

essentielles et homogènes de la vie sociale ». Père du fédéralisme et du

principe de subsidiarité, sa pensée permet de sortir de la logique de

l’État-nation unitaire et hiérarchique. Il s’agit de concevoir autrement

l’articulation des niveaux d’organisation, afin d’assurer un maximum

d’autonomie à chacun et de promouvoir la communication entre les différentes

sphères d’interaction. « La communicatio correspond

à la mise en commun et à l'exercice mutuel du « lien organique de la vie civile

». Elle se traduit par une socialisation

progressive des éléments de la communauté, par une participation croissante de

ses membres à la vie commune, ainsi que par l'échange de biens et de services,

avec mise en commun de certains d'entre eux. » http://www.alaindebenoist.com/pdf/althusius.pdf

Johannes Althusius (1557-1638),

philosophe, théologien et syndic de la ville d’Emden en Allemagne, est le plus

grand penseur politique entre Bodin et Hobbes. Dans son Politica methodice digesta (1603), il définit le maintien de la vie

sociale (association symbiotique) comme étant l’objet premier de la

politique : « La politique est l'art d'établir,

de cultiver et de conserver entre les hommes les conditions nécessaires,

essentielles et homogènes de la vie sociale ». Père du fédéralisme et du

principe de subsidiarité, sa pensée permet de sortir de la logique de

l’État-nation unitaire et hiérarchique. Il s’agit de concevoir autrement

l’articulation des niveaux d’organisation, afin d’assurer un maximum

d’autonomie à chacun et de promouvoir la communication entre les différentes

sphères d’interaction. « La communicatio correspond

à la mise en commun et à l'exercice mutuel du « lien organique de la vie civile

». Elle se traduit par une socialisation

progressive des éléments de la communauté, par une participation croissante de

ses membres à la vie commune, ainsi que par l'échange de biens et de services,

avec mise en commun de certains d'entre eux. » http://www.alaindebenoist.com/pdf/althusius.pdf La pensée d’Althusius, à la

jonction du modèle éclaté et décentralisé du monde médiéval, et de l’idéal

d’autonomie cher à la modernité, offre d’intéressantes ressources pour repenser

l’organisation politique d’un Québec indépendant. Il s’agit d’éviter à la fois

le modèle fédéral, descendant et autoritaire canadien, et le piège de la

souveraineté nationale d’un État centralisé nouvellement créé. Ni fédéralisme

supra-national, ni souverainisme national, l’anarcho-indépendantisme pourrait

opter pour un confédéralisme infra-national, où le gouvernement du Québec

serait simplement un palier de coordination entre régions (cantons) autonomes.

La décentralisation du pouvoir serait encore plus marquée, les prérogatives de

l’État étant largement restreintes par la souveraineté d’une société civile

auto-organisée. Au lieu de copier le modèle français (à la manière d’Option

nationale), nous pourrions nous inspirer du modèle suisse ou allemand ; Montréal

deviendrait une province à la manière de Berlin (qui est un land), d’autres

régions (comme le Saguenay-Lac-St-Jean et les territoires amérindiens) pouvant

jouir d’une autonomie accrue.

La pensée d’Althusius, à la

jonction du modèle éclaté et décentralisé du monde médiéval, et de l’idéal

d’autonomie cher à la modernité, offre d’intéressantes ressources pour repenser

l’organisation politique d’un Québec indépendant. Il s’agit d’éviter à la fois

le modèle fédéral, descendant et autoritaire canadien, et le piège de la

souveraineté nationale d’un État centralisé nouvellement créé. Ni fédéralisme

supra-national, ni souverainisme national, l’anarcho-indépendantisme pourrait

opter pour un confédéralisme infra-national, où le gouvernement du Québec

serait simplement un palier de coordination entre régions (cantons) autonomes.

La décentralisation du pouvoir serait encore plus marquée, les prérogatives de

l’État étant largement restreintes par la souveraineté d’une société civile

auto-organisée. Au lieu de copier le modèle français (à la manière d’Option

nationale), nous pourrions nous inspirer du modèle suisse ou allemand ; Montréal

deviendrait une province à la manière de Berlin (qui est un land), d’autres

régions (comme le Saguenay-Lac-St-Jean et les territoires amérindiens) pouvant

jouir d’une autonomie accrue.

L’anarcho-indépendantisme

radicalise en quelque sorte certaines pistes avancées par Québec solidaire, en

défaisant le monopole de l’unité nationale (et de l’État dirigiste) au profit

de l’autogestion des communautés. Le programme de QS reste beaucoup marqué par la centralisation étatique et le régime représentatif, et ne propose pas de véritables

procédures de démocratie directe pouvant garantir le caractère « anti-autoritaire »

du socialisme avancé par le parti. La « démocratie participative » qu’il

préconise relève davantage d’une modernisation des institutions représentatives

et de la gestion de l’État (à l’instar d’Option nationale), plutôt que d’une

transformation véritable de l’organisation politique de la société.

L’idéal serait plutôt une

forme d’éco-socialisme décentralisé, où les communautés pluralistes (dans la

région métropolitaine de Montréal) et plus homogènes (villages régionaux)

pourraient s’associer librement en fonction d’affinités individuelles,

culturelles, et interculturelles. L’anarchisme qui promeut l’universalisme abstrait d’individus libres, s’identifiant exclusivement à une classe homogène de travailleurs, écarte trop rapidement une

foule d’identifications sociales souvent fécondes : appartenances

familiales, communautaires, citoyennes, nationales, intellectuelles, etc. La

lutte ouvrière n’est plus la forme dominante de lutte, les nouveaux mouvements

sociaux (pacifistes, écologistes et féministes) étant largement tournés vers

des questions d’émancipation culturelle et identitaire. Les anarchistes doivent

prendre acte de cette nouveauté qui n’est pas le signe d’un échec

révolutionnaire, mais de l’élargissement du spectre de l’émancipation. L’objectif

de l’indépendance, c’est la transformation du monde ; et la transformation du

monde, c’est le mouvement de l’indépendance.