Commençons par donner la parole à Vallières qui commence le livre par deux paragraphes qui expliquent d’emblée la signification de son titre provocateur :

« Être un « n**** », ce n’est pas être un homme en Amérique, mais être l’esclave de quelqu’un. Pour le riche Blanc de l’Amérique yankee, le « n**** » est un sous-homme. Même les pauvres Blancs considèrent le « n**** » comme inférieur à eux. Ils disent : « travailler dur comme un n**** », « sentir mauvais comme un n**** », « être dangereux comme un n**** », « être ignorant comme un n**** »… Très souvent, ils ne se doutent pas qu’ils sont, eux aussi, des n****, des esclaves, des « n**** blancs ». Le racisme blanc leur cache la réalité, en leur donnant l’occasion de mépriser un inférieur, de l’écraser mentalement, ou de le prendre en pitié. Mais les pauvres blancs qui méprisent ainsi le Noir sont doublement n****, car ils sont victimes d’une aliénation de plus, le racisme, qui, loin de les libérer, les emprisonne dans un filet de haines ou les paralyse dans la peur d’avoir un jour, à affronter le Noir dans une guerre civile.

Au Québec, les Canadiens français ne connaissent pas ce racisme irrationnel qui a causé tant de tort aux travailleurs blancs et aux travailleurs noirs des États-Unis. Ils n’ont aucun mérite à cela, puisqu’il n’y a pas, au Québec, de « problème noir ». La lutte de libération entreprise par les Noirs américains n’en suscite pas moins un intérêt croissant parmi la population canadienne-française, car les travailleurs du Québec ont conscience de leur condition de n*****, d’exploités, de citoyens de seconde classe. Ne sont-ils pas, depuis l’établissement de la Nouvelle-France, au XVIIe siècle, les valets des impérialistes, les « n***** blancs d’Amérique »? N’ont-ils pas, tout comme les Noirs américains, été importés pour servir de main-d’œuvre à bon marché dans le Nouveau Monde? Ce qui les différencie : uniquement la couleur de la peau et le continent d’origine. Après trois siècles, leur condition est demeurée la même. Ils constituent toujours un réservoir de main-d’œuvre à bon marché que les détenteurs de capitaux ont toute liberté de faire travailler ou de réduire au chômage, au gré de leurs intérêts financiers, qu’ils ont toute liberté de mal payer, de maltraiter et de fouler aux pieds, qu’ils ont toute liberté, selon la loi, de faire matraquer par la police et emprisonner par les juges « dans l’intérêt public », quand leurs profits semblent en danger. »[3]

Une analogie légitime?

Ici, on voit clairement que Vallières établit un parallèle fort, une connexion étroite, entre la situation des Canadiens-français et celle des Noirs américains. Tous deux sont des groupes sociaux victimes d’exploitation, d’oppression et d’aliénation. Vallières ne parle pas ici des « Québécois en général », peu importe leur classe, mais des Canadiens-français issus des classes populaires et ouvrières, point de vue qu’il adopte tout au long de son livre en pointant du doigt la « petite bourgeoisie canadienne-française » et son nationalisme borné qui empêche une réelle prise de conscience de l’exploitation économique.

Les Canadiens-français, tout comme les Noirs américains, majoritairement des travailleurs, servent de main-d’œuvre bon marché, de cheap labour comme le répète Vallières dans son livre, au service des capitalistes. Ces deux groupes sociaux exploités sont atterris au « Nouveau Monde », principalement en raison de la colonisation des grandes puissances impériales française et britannique, et de leur situation économique précaire. Vallières insiste sur ce point : « Nos ancêtres sont venus ici avec l’espoir de commencer une vie nouvelle. Ils étaient, pour la plupart, soldats et journaliers. Les soldats sont venus, longtemps après Champlain, pour combattre les Anglais, et ils demeurèrent en Nouvelle-France, parce qu’ils n’avaient pas l’argent nécessaire pour retourner dans la métropole. Ils se firent trafiquants, artisans, ou coureurs des bois pour subsister. Les autres sont venus comme « engagés », surtout sous l’administration Talon, un siècle environ avant la conquête anglaise. C’était des ouvriers non spécialisés, qui, dans la France de Colbert, ne trouvaient ni travail ni raison de vivre. Ils faisaient partie du lot de plus en plus considérable de chômeurs et de vagabonds qui remplissaient les villes de la France mercantile. »[4]

Cela étant dit, est-il juste de comparer la situation des Canadiens-français, arrivés en Nouvelle-France « avec l’espoir de commencer une nouvelle vie » ou en raison du paupérisme, et la situation des Noirs qui ont été mis en esclavage? Rappelons ici que les Canadiens-français n’ont pas été transportés sur des négriers aux quatre coins de l’Amérique, n’ont pas vécu l’esclavage pendant des siècles (bien qu’ils étaient des « travailleurs libres » exploités par les capitalistes), et n’ont pas encore à subir les foudres du racisme dans leur vie quotidienne. Les conditions d’existence des Canadiens-français peuvent-elles vraiment être comparées, même à l’époque des années 1960, à celle des Noirs Américains qui luttaient alors pour les droits civiques et contre la ségrégation raciale? D’un point de vue économique, social et historique, ce parallèle est pour le moins grossier ou fallacieux.

Certains objecteront peut-être : « oui, mais Vallières voulait d’abord utiliser une métaphore, un cri de ralliement, un slogan pour mieux unir les groupes exploités autour d’un même combat pour l’émancipation ». C’est sans doute vrai, mais Vallières considérait aussi que l’expression n**** blanc n’était pas une simple métaphore; c’était pour lui une description littérale de la réalité sociale. Je cite encore : « Si les Québécois peuvent être appelés, sans exagération, des n***** blancs, ils ne sont pas pourtant les seuls Blancs d’Amérique à « mériter » ce titre d’esclaves. »[5] Ici, Vallières répète encore l’identification trompeuse entre travailleurs exploités et esclaves. Bien que ces deux groupes soient effectivement subordonnés et exploités par les classes dominantes, ils ne jouissent pas des mêmes libertés juridiques, politiques et économiques.

La lutte contre l’oppression

Pourquoi Vallières ne se contente-t-il pas dès lors de critiquer l’exploitation économique des travailleurs et travailleuses par le capitalisme, au lieu de s’enfarger dans des analogies approximatives avec la situation des personnes noires aux États-Unis? Deux raisons semblent expliquer ce recours à cette métaphore. Premièrement, Vallières n’est pas seulement intéressé par le renversement du capitalisme, mais par la lutte contre différents systèmes d’oppression dont le racisme, le colonialisme et l’impérialisme. Il considère que les travailleurs et travailleuses québécoises sont victimes non seulement de l’exploitation économique, mais aussi de la domination politique du Canada anglais (colonie britannique au service de l’impérialisme américain), d’asservissement culturel, d’aliénation, d’apathie, d’impuissance, de violences quotidiennes. En résumé, Vallières cherche à lutter contre l’oppression que vivent les Canadiens-français dans leur situation historique, sociale et culturelle et déterminée.

La notion d’« oppression » est-elle adéquate pour décrire la classe ouvrière au Québec dans les années 1960? Rappelons qu’à l’époque, plusieurs sociologues remarquaient déjà un certain recoupement entre les divisions de classes et les divisions culturelles-linguistiques, les Canadiens-français appartenant, en vaste majorité mais pas uniquement, à la classe ouvrière. La bourgeoisie francophone du « Québec Inc. » n’était pas encore très développée, la petite bourgeoisie francophone était largement issue des professions libérales (médecins, avocats, notaires, professeurs, prêtres, etc.), et la moyenne et grande bourgeoisie était majoritairement composée d'anglophones . La loi 101 n’existait pas encore, les Canadiens-français subissaient souvent un certain mépris, voire du racisme de la part des anglophones, et plusieurs ne pouvaient même pas parler leur langue sur leur lieu de travail; les expressions de « French pea soup » ou « speak white! » n’étaient pas choses rares. Bien sûr, cela n’avait rien à voir avec l’intensité du racisme et la ségrégation raciale aux États-Unis, mais on peut certainement parler d’une forme « d’injustice de reconnaissance » sur le plan culturel pour reprendre l’expression de la philosophe Nancy Fraser, laquelle recoupait une « injustice de redistribution » au niveau économique.

Plus encore, nous pouvons dire que Vallières ne luttait pas seulement contre l’exploitation au sens étroit du terme, mais contre l’« oppression » en général, que celle-ci soit économique, culturelle, politique, linguistique, religieuse ou autre. En reprenant la grille d’analyse de la philosophe Iris Marion Young dans son livre Politics of Difference (1990), l’oppression est un phénomène social qui présente cinq dimensions : exploitation, marginalisation, impuissance, impérialisme culturel et violence. À ce titre, il est frappant de voir que Vallières dénonce tous ces éléments dans son livre au fil de ses descriptions.

Il semble même qu’il prenne la figure du « n**** » et de l’esclave comme l’archétype, le paroxysme de l’oppression; c’est pourquoi il utilise cette image pour décrire la situation des travailleurs et travailleurs francophones de son temps qui subissaient l’oppression du système. À chaque fois que Pierre Vallières évoque la situation de « l’esclave », il la met en parallèle avec la condition d’exploitation, d’exclusion, de marginalisation, d’impuissance internalisée, comme si la figure de l’esclave était la métaphore par excellence de l’oppression. Cette analyse ne vise pas à justifier l’usage du terme n**** par Vallières, mais à formuler une hypothèse sur ce choix sémantique, et à proposer une notion alternative qui soit mieux à même de décrire précisément la réalité que Vallières cherchait à dénoncer et dépasser. On pourrait même dire que le titre de son ouvrage pourrait être reformulé comme suit : « Opprimés blancs d’Amérique ». Ce serait plus exact d’un point de vue sociologique et politique, mais un peu moins frappant et lyrique que le titre original. Je vais d'ailleurs utiliser le terme « opprimé » pour le restant de ce texte, afin de montrer que celui-ci permet de mieux exprimer la pensée de l'auteur.

Citons encore un passage où Vallières explique en quoi le statut d’esclavage, d’exploitation et de dépossession résulte d’un même système de domination. « Mais comment nous autres, les [opprimés] qui sommes les plus dépourvus (matériellement, intellectuellement, techniquement) de moyens de conquérir le pouvoir et le conserver, pouvons-nous espérer vaincre la puissance économique, politique et militaire la plus considérable au monde, renverser l’impérialisme et fonder une société nouvelle sur des bases tout à fait différentes de celles de la société actuelle, nous qui ne possédons rien et qui avons peine à comprendre les rouages de l’oppression qui nous fait esclaves? Chaque [opprimé], chaque travailleur qui prend conscience de l’insupportable injustice actuelle, chaque esclave, en somme, qui s’instruit et dont les yeux s’ouvrent à la vérité que la propagande, la religion et l’éducation avaient été chargées par le système de lui cacher le plus possible, se pose avec angoisse et scepticisme la fameuse question : COMMENT?... » [6]

Ici, Vallières cherche à favoriser un processus de « conscientisation » chez le lecteur, afin de le rendre plus conscient de sa propre domination. Comme le soulignait Marx dans un passage célèbre: « il faut rendre l’oppression de fait encore plus oppressive en y joignant la conscience de l’oppression, il faut rendre la honte encore plus honteuse, en lui faisant de la publicité. Il faut représenter chaque sphère de la société allemande comme la partie honteuse de la société allemande, il faut mettre en branle ces conditions pétrifiées en leur chantant leur propre mélodie. Il faut enseigner au peuple l’épouvante de lui-même pour lui donner du courage. »[7]

La majeure partie de l’ouvrage de Vallières représente d'ailleurs une sorte d’auto-biographie intellectuelle et militante, un processus d’auto-conscientisation, où l’auteur-révolutionnaire analyse sa propre trajectoire de vie, allant du « royaume de l’enfance » à son détour universitaire et mystique, avant de devenir l’intellectuel engagé de la revue Cité libre puis l’un des principaux dirigeants du FLQ. Vallières réalise dans ce livre une véritable analyse située, du point de vue de sa situation de classe, ses expériences de l'oppression et ses privilèges, en soulignant son statut d’homme blanc, canadien-français, issu d’une famille de la classe ouvrière, intellectuel autodidacte qui n’a jamais réussi à véritablement trouver sa place dans le milieu académique, et qui trouva rapidement des affinités avec les pensées et mouvements révolutionnaires d’ailleurs, dont le mouvement de libération noire.

L’inspiration du Black Power

Et c’est bien ici qu’apparaît la deuxième raison qui explique le choix du terme n**** blanc d’Amérique : Vallières croyait que c’était bien le mouvement noir états-unien qui représentait la pointe la plus avancée, radicale et dynamique des luttes de libération à travers le monde. Son arrestation en 1966 avec son camarade Charles Gagnon devant le siège des Nations Unies survient notamment après qu’il ait tissé des liens avec des organisations militantes du Black Power. Certains diront peut-être, en flirtant avec l’anachronisme, que Vallières a fait une sorte « d’appropriation culturelle » du nationalisme noir américain, avec lequel il s’identifiait en se considérant lui-même comme un « Noir opprimé », afin d’infléchir le nationalisme québécois dans une direction plus explicitement anticapitaliste, anticolonialiste et révolutionnaire.

Une analyse plus juste serait plutôt de voir les tentatives de Vallières de construire des liens de solidarité pratiques entre organisations et acteurs révolutionnaires des deux côtés de la frontière, afin de s’inspirer de leurs méthodes organisationnelles, leurs perspectives critiques, leur langage et leurs tactiques, afin de renforcer la lutte de libération au Québec. Vallières consacre d’ailleurs une longue note de bas de page (totalisant au moins 4 pages!) à l’analyse des origines et des orientations du Black Power. En voici un extrait :

« Les Noirs américains, de plus en plus conscients, deviennent de plus en plus responsables et actifs. Le « Black Power » n’est, cependant, pas encore une organisation structurée et idéologiquement déterminée. C’est un peu l’équivalent afro-américain du séparatisme québécois et toutes les nuances s’y retrouvent. Par contre, ses objectifs immédiats sont mieux définis. […] Le Black Power s’organise dans un climat d’émeutes, d’attentats à la bombe et d’assassinats, et exprime fortement la lutte de classes qui se développe dans le pays de l’Oncle Sam et menace sons système. Mais si le Black Power et le parti politique qu’il a engendré dans le sud, le Black Panther Party, sont en train d’organiser les Noirs contre les capitalistes blancs, leur « nationalisme » est à forte coloration socialiste et s’oppose de plus en plus radicalement à la bourgeoisie noire qui vient, d’ailleurs, de condamner publiquement le Black Power. Il y a, certes, des conflits d’intérêts au sein du Black Power, mais dominé et dirigé par les éléments les plus progressistes (et les plus jeunes) de la « nation », « classe » ou « communauté » noire, il a toutes les chances, dans un avenir prochain, de créer les conditions d’une révolution d’une ampleur sans précédent, aux États-Unis. Car le Black Power, qui est un mouvement de masse très populaire, mobilisant la majorité des plus exploités des citoyens de l’Amérique du Nord, développe une stratégie qui ne peut que radicaliser la lutte des classes aux États-Unis et conduire les millions de pauvres de ce pays le plus riche de l’univers à se soulever. C’est pourquoi tous les autres [opprimés], tous les autres exploités, y compris les Québécois, ont intérêt à s’unir aux Noirs américains dans leur lutte de libération. »[8]

On voit ici clairement, dans cette note de bas de page, la motivation sous-jacente à ce livre percutant de Vallières, rédigé en prison dans des conditions de détention terribles, où l’homme essaya d’exprimer dans une formule choc la condition d’oppression de son propre peuple qu’il identifiait à celle des Noirs américains. Il est intéressant de noter que l'auteur utilise les termes « nation », « classe » ou « communauté » comme des synonymes, entre guillemets. Cela exprime peut-être une certaine confusion entre ces notions, mais peut-être aussi les recoupements entre l'exploitation économique et l'oppression culturelle que vivent les Noirs américains, phénomène qu'il transpose aux Canadiens français qui formaient alors une sorte de « classe ethnique » pour reprendre la formule de Marcel Rioux.

Bien sûr, le phénomène de « classe ethnique » n'est plus une réalité sociale aujourd'hui; les Québécois et Québécoises d'ascendance canadienne-française appartiennent maintenant à toutes les classes sociales (des classes populaires à la grande bourgeoisie, en passant par les différentes strates des classes moyennes), suite notamment aux succès de l'État-providence et des services publics mis en place dans le sillage de la Révolution tranquille. Mais la réalité sociale, économique et politique des années 1960 favorisait des contrastes beaucoup plus nets entre groupes sociaux, de telle sorte que la classe exploitée était aussi, simultanément et en large partie, un peuple opprimé sur le plan culture et politique.

Au final, Vallières essayait d’établir des parallèles entre le séparatisme québécois en voie de formation et la lutte de libération noire, afin de radicaliser le nationalisme canadien-français dans une perspective de lutte de classes par la création de solidarités concrètes afin de renverser le capitalisme, le colonialisme et l'impérialisme.

Et maintenant?

Aujourd’hui, bien sûr, l’expression n**** blanc d’Amérique est devenue démodée, désuète, et même problématique dans un contexte où le débat sur le racisme systémique fait rage. Cela veut-il dire qu’il faut arrêter de lire Vallières, et le jeter aux oubliettes? Ses analyses rédigées dans ses carnets de prison ont-t-elles encore quelque chose à nous apprendre pour les luttes sociales et politiques actuelles?

Voici une hypothèse que je lance ici : les analyses de Pierre Vallières, mais aussi celles de Charles Gagnon, de la revue Révolution québécoise et de la revue Parti Pris constituent un excellent socle théorique pour penser le projet « socialisme et indépendance » du Québec d'aujourd'hui, à condition qu'il soit actualisé. L’articulation de la question sociale et nationale effectuée dans les années 1960 constitue encore un terrain fertile pour nourrir les analyses de classe et les perspectives d’émancipation à notre époque, mais on ne peut transposer mécaniquement les analyses d'hier à la réalité sociale d'aujourd'hui.

À mon sens, il est insuffisant, et même problématique de reprendre cette tradition politique telle quelle, dans sa forme brute, sans faire un important travail de réactualisation. Dans son livre un Pays en commun, Éric Martin réhabilite cette tradition oubliée en reprenant les pensées d'Hubert Aquin, Pierre Vadeboncoeur, Fernand Dumont, la revue Parti Pris et le Front de libération des femmes du Québec, et en montrant leur pertinence pour comprendre la situation du Québec aujourd'hui. Or, cette première étape nécessaire de « dépoussiérage » doit faire place à un large chantier de réappropriation critique, en intégrant les éléments des nouvelles théories critiques et des luttes sociales contemporaines qui nous éclairent sur d’autres dimensions de l’oppression, notamment en matière de racisme, sexisme, colonialisme, etc.

L’indépendantisme révolutionnaire de Vallières s’était inspiré des luttes et auteurs de la décolonisation (Frantz Fanon, Aimé Césaire) et du nationalisme noir (Malcolm X), mais il ignorait paradoxalement le fait colonial en terre québécoise, c’est-à-dire le fait que les « colonisés » étaient eux-mêmes colonisateurs. L’analyse de la triade complexe colon-colonisé-colonisateur doit devenir un axe central du mouvement indépendantiste et socialiste du XXI siècle, sans quoi les structures mêmes de l’oppression coloniale seront réactivées dans le projet de libération nationale. Vallières a certes reconnu le rôle central des luttes autochtones dans ses écrits subséquents, notamment dans Un Québec impossible (1977), mais il est révélateur qu’aucune mention des peuples autochtones ne soit faite dans son livre de 1967 qui cherchait à libérer les opprimés d’Amérique. S’il y a bien des peuples ou nations qui souffrent de l’oppression coloniale, c’est bien nos confrères et consœurs autochtones!

Par ailleurs, Pierre Vallières, bien qu’il était férocement antiraciste et critique des dégénérescences potentielles du nationalisme québécois vers le repli ethnique et la xénophobie, considérait lui-même, comme nous l’avons cité plus haut, qu’il n’y avait pas de « problème noir » au Québec. Certes, les luttes entourant la justice raciale ne peut pas prendre exactement la même forme au Québec qu’aux États-Unis, le racisme prenant des proportions et une intensité particulière de l’autre côté de la frontière. Mais cela n’implique pas pourtant qu’il n’y a pas de racisme systémique ici. Il faut aussi noter que les idées politiques, méthodes, concepts critiques et tactiques des mouvements sociaux, qu’ils soient féministes, antiracistes, socialistes, conservateurs, néofascistes ou autres, circulent abondamment entre les différents pays du globe, de sorte qu’il serait naïf de s’enfermer dans une sorte d’« exceptionnalisme québécois », qui serait par essence exempt de sexisme, de racisme ou de colonialisme. S'inspirer des nouvelles pensées critiques, qu'elles soient issues d'auteur·e·s d'ici, de France, d'Amérique latine ou des États-Unis, n'équivaut pas à jouer le jeu de l'«impérialisme américain ». Nous n'avons pas à choisir entre Pierre Vallières et bell hooks, Charles Gagnon et Nancy Fraser, Aimé Césaire et Glen Coulthard, pour penser comment lutter contre l'oppression dans le Québec du XXIe siècle.

Vallières était contre le racisme, mais sa perspective ne permet pas d’embrasser de façon fine les tensions entre « majorité » et « minorités » du Québec d’aujourd’hui, à l’instar du livre Les angles morts d’Alexa Conradi par exemple. Qui plus est, l’absence complète de l’oppression sexiste, qui n’apparaît nulle part dans ces pages, témoigne encore d’un angle mort des mouvements sociaux de l’époque, mais aussi de la position sociale de Vallières qui parle du point de vue de l’homme blanc, ouvrier, canadien-français, qui se révoltait contre le capitalisme, l’État canadien et l’impérialisme américain, et non contre le patriarcat. Les dernières phrases de son épilogue, où Vallières appelle ses camarades à passer à l’action, met en évidence le fait que son mouvement de libération réunissait d’abord des « brosocialists »[9] :

« Eh! Georges, qu’est-ce que tu attends pour te décider? Et vous autres, Arthur, Louis, Jules, Ernest? Debout, les gars, et tous ensemble : au travail! On prendra un autre verre de bière quand on aura fait plus que de discuter de mettre le blâme toujours sur les autres. Chacun de nous a sa petite part de responsabilité à assumer et à transformer en action. Plus vite nous serons unis, les gars, plus vite nous vaincrons. Nous avons déjà perdu trop de temps en vaines récriminations. Il faut maintenant passer à l’action. »[10]

Ceci n’est pas un appel à renoncer à la camaraderie entre hommes bien sûr, mais à élargir les cercles de solidarité, en faisant déborder la fraternité par la sororité, afin que nos compatriotes de tous genres et toutes origines puissent avoir une place dans la lutte commune.

Somme toute, afin de ne pas se battre seulement sur les mots, mais sur les idées et les perspectives stratégiques pour construire un réel mouvement de libération, réactualisons l’analyse de Vallières en la dépoussiérant de façon constructive, et recentrons nos efforts sur l’impératif qui transcende les époques : combattre l’oppression sous toutes ses formes. Son combat est aussi le nôtre, nous devons reprendre cet héritage révolutionnaire et poursuivre son projet d'émancipation dans le langage des luttes d'aujourd'hui :

« N’attendons pas d’un messie de solution magique à nos problèmes. Réfléchissons, aiguisons nos outils, retroussons nos manches et tous ensemble, au travail! La révolution, c’est notre affaire, à nous les [opprimés]. N’attendons ni du Pape ni du président des États-Unis un mot d’ordre révolutionnaire, pour nous mettre en marche. Ce mot d’ordre ne peut venir que de nous, les [opprimés] : blancs, noirs, jaunes… les crottés de la terre! »[11]

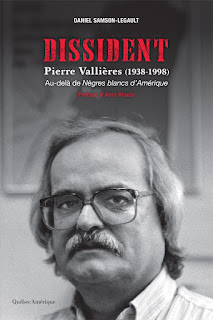

[1] Pierre Vallières, Nègres blancs d’Amérique, nouvelle édition revue et augmentée, Éditions Parti Pris, 1974.

[2] Je vais utiliser l’expression n**** dans le reste du texte afin d’éviter de répéter inutilement ce mot problématique. Il ne s’agit pas ici d’un exercice de « rectitude politique » ou de me soumettre à « l’empire du politiquement correct », mais simplement d’une stratégie pour faciliter la lecture du texte et le rendre moins rebutant pour certains de nos camarades.

[3] Ibid., p. 25-26.

[4] Ibid., p. 27.

[5] Ibid., p. 2.

[6] Ibid., p. 69

[7] Karl Marx, Contribution à la critique de la philosophie du droit, dans Œuvres choisies, Gallimard, Paris, 1963, p. 41.

[8] Ibid., p. 92-95

[9] Brosocialist est un terme moqueur pour décrire les gangs de gars socialistes qui ont tendance à se parler entre eux. Le terme vient d’une fusion entre socialisme et « bromance », un terme qui désigne les amitiés fortes entre plusieurs hommes.

[10] Ibid., p. 402.

[11] Ibid., p. 400.