Selon ces projections, Québec solidaire pourrait gagner Hochelaga-Maisonneuve, Laurier-Dorion, voire Rosemont aux prochaines élections. Il faut l'admettre, avec 4000 nouveaux membres et 14% d'intentions de vote, l'effet GND se fait sentir après une dizaine de jours seulement. Est-ce un simple buzz médiatique éphémère? Pas vraiment. L'affaire, c'est que les affiliations politiques sont moins stables qu'autrefois, et l'arrivée de nouvelles figures dans plusieurs régions du Québec pourraient changer la donne en un rien de temps. Ce que j'imagine pour 2018? Une grosse équipe, constituée d'une dizaine de personnes, qui élargit la forteresse de la ligne orange, puis qui prend d'assaut diverses régions à l'extérieur de Montréal : Abitibi, Estrie, Bas-Saint-Laurent, voire Saguenay Lac-Saint-Jean.

Première conséquence : le PQ écope, surtout s'il n'y a pas de pactes électoraux. Si la « convergence progressiste » échoue (ce que j'anticipe pour diverses raisons), le PQ se tournera plutôt vers la CAQ ; les deux partis pourraient essayer de s'entendre, sans quoi ils se diviseront la même base électorale. À moins d'une alliance surprenante PQ-CAQ, on peut très bien anticiper une dégringolade du PQ aux prochaines élections, qui rappellerait à certains égards l’effondrement du Bloc et la vague orange aux élections fédérales de 2011.

Deuxième conséquence : malheureusement, le PLQ serait encore réélu. Néanmoins, le paysage politique québécois sera profondément modifié, ce qui pourrait favoriser un réel basculement en 2022. Deux scénarios seraient alors envisageables : 1) QS gagne assez de forces pour espérer une prise de pouvoir par lui seul, en rassemblant les derniers morceaux du PQ ; 2) malgré l'échec du PQ, un « sauveur » arrive à la rescousse pour remettre le parti sur le droit chemin et proposer un « programme commun » avec les solidaires.

Troisième conséquence : malgré sa réélection potentielle, le capital de sympathie du PLQ s'effrite toujours plus, de sorte que le bloc libéral apparemment inébranlable pourrait être plus fragile qu'on le pense, surtout avec l'arrivée d'un nouveau parti progressiste et fédéraliste. Si je reste sceptique quand à la capacité du NPD-Québec à faire une réelle différence en 2018, nous pouvons anticiper la crainte des milieux fédéralistes face à la montée de la gauche indépendantiste, et la nécessité d'offrir une alternative au "vote captif" du PLQ. En plus d'une coalition des forces progressistes et souverainistes, l'arrivée d'un cinquième joueur pourrait enfin fissurer le bloc libéral. Voilà donc un scénario inusité mais probable qui pourrait prendre forme avec ou sans le PQ en 2022 : un gouvernement progressiste élu sur la base d’un programme social de transition écologique avec l’amorce d'un processus constituant menant vers la refondation démocratique des institutions politiques du Québec. Suis-je trop optimiste?

Je vous partage un rêve que j'ai fait l'autre nuit : en discutant avec un inconnu de la possibilité d’une « rupture démocratique », d’un processus de changement social accéléré mélangé à quelque chose qui ressemble étrangement à l’indépendance, je réalise soudainement que je ne suis peut-être pas prêt à y croire réellement. Que feraient les gens si c’était vrai, si cette possibilité réelle était en train de se produire sous leurs yeux? Seraient-ils vraiment capables de faire le saut, de vouloir pleinement ce changement? Je m’imagine alors qu’au fond de nous-mêmes, nous ne sommes peut-être pas encore prêts, car nous ne croyons pas qu’il est possible de changer les choses, fondamentalement.

Or, cela reste possible, et il se pourrait bien que l’Histoire nous rattrape plus vite qu’on ne le pense. Je ne crois pas au destin, mais aux possibilités objectives qui existent comme des alternatives réelles au monde actuel. Il ne suffit pas simplement de « vouloir » pour faire advenir ce « rêve éveillé », mais sans volonté tout cela ne reste qu’une idée froide et abstraite. Et si c’était vrai? Voilà la question que la gauche québécoise ne s’est jamais encore posée concrètement, en envisageant sérieusement une victoire à court ou moyen terme. Même chose pour le mouvement souverainiste, et la population en général, qui ont arrêté de croire en la possibilité d’une transformation sociale, d’une reprise en main d’un projet de libération collective. Cela peut avoir l’air fou, mais je crois plutôt que la plupart des gens dorment debout, sans prendre conscience du pouvoir collectif qui gît un peu partout, dans les interstices de la société. Nous entrons ainsi dans les thèmes du rêve et de l’éveil, lesquels méritent de plus amples approfondissements. Pour finir, je crois qu’il y a cette part d’utopie concrète qui n’est pas une illusion, mais un devenir effectif.

Première conséquence : le PQ écope, surtout s'il n'y a pas de pactes électoraux. Si la « convergence progressiste » échoue (ce que j'anticipe pour diverses raisons), le PQ se tournera plutôt vers la CAQ ; les deux partis pourraient essayer de s'entendre, sans quoi ils se diviseront la même base électorale. À moins d'une alliance surprenante PQ-CAQ, on peut très bien anticiper une dégringolade du PQ aux prochaines élections, qui rappellerait à certains égards l’effondrement du Bloc et la vague orange aux élections fédérales de 2011.

Deuxième conséquence : malheureusement, le PLQ serait encore réélu. Néanmoins, le paysage politique québécois sera profondément modifié, ce qui pourrait favoriser un réel basculement en 2022. Deux scénarios seraient alors envisageables : 1) QS gagne assez de forces pour espérer une prise de pouvoir par lui seul, en rassemblant les derniers morceaux du PQ ; 2) malgré l'échec du PQ, un « sauveur » arrive à la rescousse pour remettre le parti sur le droit chemin et proposer un « programme commun » avec les solidaires.

Troisième conséquence : malgré sa réélection potentielle, le capital de sympathie du PLQ s'effrite toujours plus, de sorte que le bloc libéral apparemment inébranlable pourrait être plus fragile qu'on le pense, surtout avec l'arrivée d'un nouveau parti progressiste et fédéraliste. Si je reste sceptique quand à la capacité du NPD-Québec à faire une réelle différence en 2018, nous pouvons anticiper la crainte des milieux fédéralistes face à la montée de la gauche indépendantiste, et la nécessité d'offrir une alternative au "vote captif" du PLQ. En plus d'une coalition des forces progressistes et souverainistes, l'arrivée d'un cinquième joueur pourrait enfin fissurer le bloc libéral. Voilà donc un scénario inusité mais probable qui pourrait prendre forme avec ou sans le PQ en 2022 : un gouvernement progressiste élu sur la base d’un programme social de transition écologique avec l’amorce d'un processus constituant menant vers la refondation démocratique des institutions politiques du Québec. Suis-je trop optimiste?

Je vous partage un rêve que j'ai fait l'autre nuit : en discutant avec un inconnu de la possibilité d’une « rupture démocratique », d’un processus de changement social accéléré mélangé à quelque chose qui ressemble étrangement à l’indépendance, je réalise soudainement que je ne suis peut-être pas prêt à y croire réellement. Que feraient les gens si c’était vrai, si cette possibilité réelle était en train de se produire sous leurs yeux? Seraient-ils vraiment capables de faire le saut, de vouloir pleinement ce changement? Je m’imagine alors qu’au fond de nous-mêmes, nous ne sommes peut-être pas encore prêts, car nous ne croyons pas qu’il est possible de changer les choses, fondamentalement.

Or, cela reste possible, et il se pourrait bien que l’Histoire nous rattrape plus vite qu’on ne le pense. Je ne crois pas au destin, mais aux possibilités objectives qui existent comme des alternatives réelles au monde actuel. Il ne suffit pas simplement de « vouloir » pour faire advenir ce « rêve éveillé », mais sans volonté tout cela ne reste qu’une idée froide et abstraite. Et si c’était vrai? Voilà la question que la gauche québécoise ne s’est jamais encore posée concrètement, en envisageant sérieusement une victoire à court ou moyen terme. Même chose pour le mouvement souverainiste, et la population en général, qui ont arrêté de croire en la possibilité d’une transformation sociale, d’une reprise en main d’un projet de libération collective. Cela peut avoir l’air fou, mais je crois plutôt que la plupart des gens dorment debout, sans prendre conscience du pouvoir collectif qui gît un peu partout, dans les interstices de la société. Nous entrons ainsi dans les thèmes du rêve et de l’éveil, lesquels méritent de plus amples approfondissements. Pour finir, je crois qu’il y a cette part d’utopie concrète qui n’est pas une illusion, mais un devenir effectif.

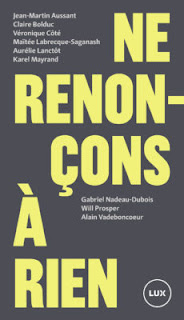

Photo : Too Close to Call, 18 mars 2017.