§2. Le vocable « gauche postmoderne » ne désigne pas « l’idéologie universitaire dominante », la nouvelle « novlangue » ou « l'empire du politiquement correct ». Il s'agit plutôt d'une catégorie absconse et confuse, une étiquette fétiche de la pensée conservatrice, et pour le dire plus crûment, son ennemi imaginaire préféré.

§3. Intersectionnalité, pensée décoloniale, féminisme, théorie queer et autres avatars des nouvelles théories critiques sont amalgamés dans une même bouillabaisse qui serait unilatéralement issue des campus américains. Le « goût prononcé pour l’école anglo-saxonne » et la soi-disant « indifférence aux penseurs français » se traduiraient ainsi par une « une forme avancée de colonisation mentale ». Or, n'est-il pas paradoxal que le berceau intellectuel de plusieurs de ces théories soit cette France tant chérie: De Beauvoir, Bourdieu, Deleuze, Foucault, Lacan, Derrida, Kristeva? Qui plus est, les influences multiples de ces courants renvoient à une constellation beaucoup plus vaste: États-Unis certes, mais pensées autochtones et du Sud (Inde, pays africains et d'Amérique latine), Allemagne, Italie, Royaume-Uni, France, et oui, le Québec aussi.

§4. Ce qui apparaît comme un bloc monolithique ou une seule grande Théorie unifiée, que celle-ci soit affublée des étiquettes coquettes de « gauche diversitaire », « marxisme culturel », « intersectionnalité » ou « Empire », n'est qu'un fourre-tout utile pour désigner tout ce qui s'opposerait à l'héritage de l'Occident, ou au sujet intouchable de « l'homme blanc privilégié », véritable vache sacrée qui se voit menacée par le grand « retour au chaos originel, où la discrimination n’est pas de ce monde ».

§5. La pensée critique n'est pas l'œuvre mesquine de professeur·e·s de la gauche postmoderne qui noyauteraient les départements d'université (sorte de nouvelle Peur rouge 2.0), mais le fruit d'une auto-critique de la raison occidentale elle-même, une critique des illusions du Progrès, une exploration constante des angles morts de nos modes de pensée, nos institutions, nos relations sociales et nos formes de vie. Pas besoin de sombrer dans un constructivisme radical pour soutenir l'idée triviale que l'humanité n'est pas une essence hors de l'Histoire, mais le résultat d’un long processus de civilisation, parsemé d’embûches, de tensions, de réussites, mais aussi de rapports de domination, qui peuvent eux-mêmes être surmontés par les luttes sociales certes, mais aussi par un patient travail de réflexion collective via l’argumentation rationnelle dans l’espace public.

§6. Il faut l’admettre, et même s’en confesser : il y a bien du dogmatisme dans certains cercles militants, la pensée critique n’étant pas immunisée contre les dérives sectaires. Grosse révélation. Mais le dogmatisme est malheureusement une maladie infantile qui sévit bien au-delà des milieux de la gauche radicale, des safe spaces LGBTQ+ et des temples de l’intersectionnalité: libéraux, conservateurs, nationalistes, fédéralistes, marxistes, libertariens, chrétiens, antiracistes, écologistes, musulmans, athées, constructivistes, réalistes, fascistes, sceptiques, personne n’est exempt de dérives doctrinaires, d’intolérance à la critique, de certitudes trompeuses et toxiques qui nous donnent l’illusion que parce que nous nous opposons farouchement au faux, nous sommes forcément dans le vrai. Le dogmatisme, c’est toujours celui de l’autre qu’on vilipende.

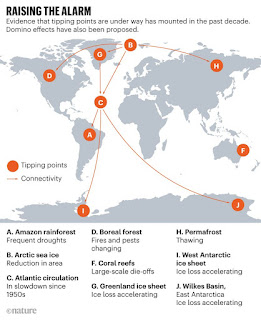

§7. Contre quoi s’oppose ce manifeste? Genres fluidifiés, programmes d’études féministes et de genres, reconnaissance de territoires non cédés, une « totale déconnexion au peuple » (cache-sexe du gros bon sens), toute forme de pensée qui bouscule le « peuple québécois déboussolé, en perte de repères » et l’exposant à « de graves dangers qui menacent son existence précaire ». Bref, le même refrain remâché de la mélancolie identitaire, qui préfère projeter sa propre angoisse et son manichéisme sur celle d’une « jeunesse écoanxieuse et manichéenne ».

§8. Tout bon manifeste se veut un appel à l’action, qui se traduit ici par un appel enthousiaste à la « dissidence ». Il faut « encourager nos pairs à démolir le temple de la rectitude politique », « remettre en question l’ordre établi, que ce soit par des conférences « controversées », des travaux aux thèses divergentes ou même l’expression d’une opinion discordante » afin que « les colonnes de l’empire du politiquement correct » se trouvent ébranlées. Voilà un beau clin d’œil au manifeste du Refus global, qui s’opposait, lui, à juste titre, au dogmatisme de son temps. « Lentement la brèche s’élargit, se rétrécit, s’élargit encore. […] À nous l’imprévisible passion ; à nous le risque total dans le refus global, scandaient nos ancêtres en 1948. Soixante-dix ans plus tard, nous sommes toujours au poste. Face au dogmatisme global nous opposons la responsabilité entière. » Faisant référence à la révolution de 1848 cent ans plus tôt, Marx notait que « Hegel fait quelque part cette remarque que tous les grands événements et personnages historiques se répètent pour ainsi dire deux fois. Il a oublié d’ajouter : la première fois comme tragédie, la seconde fois comme farce ».

§9. Le caractère clownesque du manifeste se trouve dans le fait qu’il prétend s’opposer à l’idéologie dominante, alors que le spectre qui hante le Québec et ses institutions postsecondaires (le spectre de l’intersectionnalité remplaçant le défunt communisme d’antan), est bien ce qu’il semble être : un simple spectre. Pendant que le manifeste nous exhorte à nous rebeller « en temps d’incertitude et de tourmente » et à « nager à contre-courant », Actualités UQAM, université typique de la « gauche postmoderne » s’il en est une, publie deux jours avant la parution du manifeste un entretien élogieux à l’endroit de Mathieu Bock-Côté, « auteur décapant », « l'un des plus brillants essayistes de sa génération », héraut de la révolution néoconservatrice, et grande source d’inspiration de l’auteur du manifeste, Philippe Lorange. S’opposer à un Empire qui n’existe que dans sa tête, à l’instar de Don Quichotte qui se bat contre ses moulins à vent, ne peut que se traduire par de la pseudo-dissidence, d’autant plus sûre d’elle-même qu’elle répète ad nauseam son discours autoréférentiel.

§10. S’il y a bien une lutte pour l’hégémonie culturelle dans les milieux académiques, celle-ci est encore plus visible dans la sphère médiatique. Dans l’espace des tribunes de journaux de masse, la radio et la télévision, une étude du nombre de chroniques, de temps d’antenne, d’audiences, de clics et de commentaires ferait sans doute apparaître que la pensée conservatrice, malgré ses pleurnichements incessants, se trouve bel et bien en position de force. Non satisfaite de sa longueur d’avance, celle-ci entend maintenant conquérir de nouveaux espaces, en ébranlant les colonnes du temple du savoir universitaire, afin de devenir hégémonique à son tour dans les départements. Pour masquer ses motivations bien secrètes, la pensée conservatrice se targue bien sûr, empruntant curieusement le costume du libéralisme pour le bien de la cause, de vouloir au fond défendre « la pluralité des opinions et de leur échange dans un cadre respectueux et juste ». La doxa conservatrice, qui conspue par ailleurs la défense victimaire des minorités et les « apôtres de la tolérance », devient donc miraculeusement libérale et tolérante lorsqu’il vient le temps d’attaquer la « gauche totalitaire », celle qui menace de transformer nos universités en goulags ou « camps de rééducation ».

§11. Les conservateurs n’ont fait que conspuer l’époque de différentes manières, ce qui importe maintenant, ce n’est pas de revenir en arrière ou de la célébrer, mais de la dépasser. Ce dépassement désiré de l'ordre établi, qu'il soit intersectionnel, néoconservateur, postmarxiste, décolonial ou autre, ne sera pas le fruit d'une résistance fantasmée.

Crédits photo: Aller à l'UQAM ironiquement