Lors de son prochain Congrès, Québec solidaire aura à se prononcer sur une question centrale : doit-il oui ou non entamer des discussions avec le Parti québécois pour négocier des pactes de non-agression lors des prochaines élections générales ? Nous voudrions formuler ici quelques arguments en faveur d’une position qui semble être la meilleure solution sur le plan moral et stratégique : l’option A, soit ne pas faire d’alliance ou de pacte avec le Parti québécois. Rappelons que l'option C en vue d'un report du débat l'automne prochain a été d'emblée écartée par Lisée, de même que l'option B2 qui proposait une alliance large transpartisane (QS-PQ-CAQ-PVQ-ON) basée sur l'unique réforme du mode de scrutin a aussi été rejetée par le PQ et la CAQ. Il ne reste donc plus que l'option B1 qui consiste à ouvrir une discussion sur des pactes électoraux, puis l'option A qui refuse tout rapprochement avec le PQ (tout en ouvrant la porte à une fusion avec Option nationale). Évidemment, cette position de « fermeture » (ou plutôt d’affirmation) amène un lot d’objections, lesquelles ne doivent pas être prises à la légère. C’est pourquoi nous voudrions suggérer quelques réponses afin de donner des munitions pour ceux et celles qui considèrent qu’il est possible de construire une alternative politique indépendantiste et émancipatrice sans nouer d’alliance avec le Parti québécois.

Lors de son prochain Congrès, Québec solidaire aura à se prononcer sur une question centrale : doit-il oui ou non entamer des discussions avec le Parti québécois pour négocier des pactes de non-agression lors des prochaines élections générales ? Nous voudrions formuler ici quelques arguments en faveur d’une position qui semble être la meilleure solution sur le plan moral et stratégique : l’option A, soit ne pas faire d’alliance ou de pacte avec le Parti québécois. Rappelons que l'option C en vue d'un report du débat l'automne prochain a été d'emblée écartée par Lisée, de même que l'option B2 qui proposait une alliance large transpartisane (QS-PQ-CAQ-PVQ-ON) basée sur l'unique réforme du mode de scrutin a aussi été rejetée par le PQ et la CAQ. Il ne reste donc plus que l'option B1 qui consiste à ouvrir une discussion sur des pactes électoraux, puis l'option A qui refuse tout rapprochement avec le PQ (tout en ouvrant la porte à une fusion avec Option nationale). Évidemment, cette position de « fermeture » (ou plutôt d’affirmation) amène un lot d’objections, lesquelles ne doivent pas être prises à la légère. C’est pourquoi nous voudrions suggérer quelques réponses afin de donner des munitions pour ceux et celles qui considèrent qu’il est possible de construire une alternative politique indépendantiste et émancipatrice sans nouer d’alliance avec le Parti québécois. Tout d’abord, une alliance avec le Parti québécois, même limitée à un échange de quelques circonscriptions, soulève plusieurs problèmes sur le plan éthique. De prime abord, certains souligneront qu’il y a plusieurs éléments sur lesquels il serait possible de converger : le PQ parle d’assemblée constituante (menant à la constitution d’un Québec province), de réforme du mode de scrutin, de réinvestissement dans les services sociaux, d’opposition au projet Énergie Est, d’opposition à toute baisse d’impôts, etc. Ainsi, la « gauche efficace » de Lisée ne semble pas incompatible avec certaines propositions clés du programme solidaire. Néanmoins, les choses se corsent lorsque nous arrivons à la question identitaire qui est l’une des conditions que Québec solidaire soulève comme élément incontournable d’éventuels pactes électoraux. Ainsi, les solidaires veulent un projet de souveraineté inclusif, alors que le PQ ne semble pas vouloir faire de compromis sur la question en misant plutôt sur l’approche de la « concordance culturelle » qui vise à amadouer les tendances conservatrices de son parti. Une récente déclaration de Lisée n’est guère invitante à cet égard. « Ni QS ni nous ne voulons qu'il y ait des ministres de QS au gouvernement du Parti québécois. Québec solidaire va garder son programme sur l’économie par exemple avec lequel on est en désaccord, on va garder notre programme sur l’identité avec lequel ils sont en désaccord »[1].

Dans ce contexte, il semble donc que l’option B pro-convergence soit d’emblée minée. QS devra soit accepter une proposition de pacte qui ne respecte pas le critère d’inclusion, soit la refuser pour cette raison alors qu’il savait très bien que son « partenaire » n’allait pas renoncer à sa position. Dans le premier cas, QS irait à l’encontre d’une valeur fondamentale de sa déclaration de principes et de son programme, tout en s’aliénant une partie de sa base électorale actuelle ou virtuelle (diverses personnes issues des communautés culturelles) pour monnayer quelques sièges supplémentaires à l’Assemblée nationale. Dans le second cas, Québec solidaire aura certes montré sa bonne foi au départ, mais le PQ aura tout de même le loisir d’accuser son partenaire de faire échouer la convergence pour des raisons de dogmatisme, de pureté morale, de multiculturalisme ou de sectarisme.

Certes, on pourrait rétorquer qu’il n’y a pas lieu de se crisper à ce stade-ci et qu’il serait raisonnable d’entamer des discussions pour montrer un signe d’ouverture et explorer divers scénarios. Néanmoins, comme il ne s’agit pas d’une grande alliance électorale avec des bases politiques communes, mais plutôt de pactes électoraux de nature tactique, les négociations se feront entre les exécutifs de manière privée, à l’abri des regards des médias et des bases militantes des deux partis. Outre les grandes lignes esquissées en amont des discussions, les membres seront alors appelés à voter sur une proposition finale qui sera à prendre ou à laisser.

Supposons maintenant que la proposition soumise est mutuellement intéressante pour les intérêts de chaque parti sur le plan stratégique (en laissant de côté les considérations éthiques) ; on parlerait alors d'une entente « gagnant-gagnant ». Il est fort à parier que celle-ci prendra la forme d’un échange d’une poignée de circonscriptions ; néanmoins, les deux partis devront tout de même rester des adversaires dans tous les autres comtés. Dans ce cas-ci, quel message les solidaires devraient-ils formuler dans l’espace public avant et durant les prochaines élections ? Dans les comtés laissés vacants par QS, le parti devrait rester muet ou inciter les gens à voter pour le PQ ; dans les circonscriptions où il y aura une compétition électorale, QS devra expliquer qu’il est la vraie et la seule alternative face au PQ et au PLQ, qu’il aura alors le loisir de dénigrer. Il en va de même pour le PQ qui devra expliquer pourquoi il ne présente pas de candidatures dans certaines circonscriptions pour laisser la chance à QS, alors qu’il faut absolument battre ce parti partout ailleurs. Ce double discours donnera une impression d’hypocrisie, et il pourrait avoir des conséquences néfastes sur la cohérence du message et des lignes de communication.

Évidemment, certains pourraient souligner qu’il s’agit d’un défi à surmonter, et que cela est nécessaire afin de battre les libéraux aux prochaines élections. Néanmoins, même des pactes entre QS et le PQ ne garantissent pas la réussite d’un tel scénario. Selon différents sondages, parfois contradictoires, certains prédisent que les libéraux gagneraient un gouvernement minoritaire, d’autres signalent la possibilité d’un gouvernement caquiste minoritaire, alors que d’autres suggèrent un éventuel gouvernement péquiste minoritaire. Car c’est bien de cela qu’il s’agit : le PQ ne donnera aucun ministre aux solidaires, qui auront aidé le PQ à prendre le pouvoir en échange de quelques sièges supplémentaires. Il n’est nulle part question d’un gouvernement de coalition dans l’option B qui se limite aux pactes électoraux.

Enfin, est-il possible de chasser les libéraux même sans pacte électoral ? Il est clair que le PQ ne pourra pas prendre le pouvoir sans passer par des alliances, comme l’a admis récemment le chef parlementaire Pascal Bérubé[2]. Or, il est également possible que la CAQ puisse former un gouvernement minoritaire, comme l’indique un récent sondage[3]. Bien qu’il soit nécessaire d’obtenir d’autres données pour corroborer ou infirmer cette hypothèse, il va sans dire que le PQ aurait davantage intérêt à s’allier à la CAQ, car une Union nationale serait beaucoup plus à même de prendre le pouvoir qu’une convergence entre le PQ et QS. Nul ne sait encore si une convergence nationaliste PQ-CAQ prendrait la forme d’une alliance politique en vue d’un gouvernement de coalition ou bien de simples pactes électoraux, mais il va sans dire que si QS refuse tout rapprochement dès le 21 mai, le PQ n’aura pas le choix d’aller courtiser la CAQ s’il veut sauver sa peau en 2018.

Par ailleurs, cette analyse peut sembler quelque peu partisane à première vue. Certains diront qu’elle mise sur une « éthique de conviction » qui privilégie l’intégrité morale de la vision solidaire au lieu d’épouser une « éthique de responsabilité » visant à chasser les libéraux le plus tôt possible pour le bien supérieur du Québec. Pour Max Weber, « le partisan de l’éthique de conviction ne se sentira « responsable » que de la nécessité de veiller sur la flamme de la pure doctrine afin qu’elle ne s’éteigne pas, par exemple sur la flamme qui anime la protestation contre l’injustice sociale. Ses actes qui ne peuvent et ne doivent avoir qu’une valeur exemplaire mais qui, considérés du point de vue du but éventuel, sont totalement irrationnels, ne peuvent avoir que cette seule fin : ranimer perpétuellement la flamme de sa conviction. »[4]

Or, la position ici esquissée est tout à fait compatible avec l’éthique de responsabilité, que Max Weber résume comme suit : « nous devons répondre des conséquences prévisibles de nos actes ». En toute connaissance de cause, le fait d’adopter l’option A aura pour effet prévisible de mettre le PQ dans une position délicate. Ce dernier aura certes le loisir d’accuser QS de saborder la convergence et de favoriser la réélection des libéraux, mais il n’aura pas le choix de se tourner vers la CAQ et de virer à droite pour prendre le pouvoir. Cela aura pour conséquence de créer une insatisfaction à l’aile gauche du PQ, ce qui ouvrira une fenêtre d’opportunité pour une recomposition d’un bloc progressiste et indépendantiste à gauche. Si QS poursuit sa montée, se rapproche d’Option nationale et attire de nouvelles figures publiques, ce qu’a laissé sous-entendre Gabriel Nadeau-Dubois depuis qu’il s’est lancé en politique active, alors il n’y a pas de doute que QS pourra obtenir des gains similaires, voire supérieurs à un éventuel pacte avec le PQ, et ce par ses propres moyens. Comment est-ce possible ?

Soulignons d’abord le scénario formulé par Amir Khadir dans son dernier texte où il émet l’hypothèse d’un échange possible de 21 comtés pour le PQ, et de 9 comtés à QS. « Sur ces 9 comtés : 5 sont situés à Montréal (dont Laurier-Dorion, Verdun et St-Henri-Ste-Anne). 4 sont situés en région, dans 4 régions distinctes. Sur le total des 9 comtés, les 2 exemples à Montréal et les 2 exemples « anonymisés » en région, en plus de Laurier-Dorion, démontrent qu’au moins 5 comtés sont prenables, dont 2 en région. QS pourrait se retrouver avec une fourchette de 9 à 13 députés, dont 2 à 4 en région. » [5] L’intérêt objectif pour QS serait donc de passer de 3 à une dizaine de sièges par le biais d’un pacte électoral, et ce au prix d’un certain mécontentement de sa base militante et électorale. En échange, le PQ gagne les élections en 2018, en espérant qu’il respecte ses promesses électorales progressistes et qu’il ne mise pas trop sur le nationalisme conservateur une fois au pouvoir (bonne chance !).

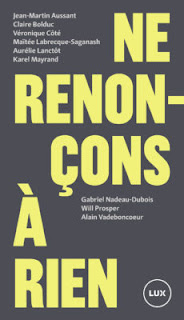

À l’inverse, voici le scénario découlant de l’option A. Le PQ se retourne vers la CAQ pour négocier des pactes électoraux ou une alliance politique élargie, en augmentant considérablement ses chances de prendre le pouvoir. Tout comme dans le scénario d’une convergence PQ-QS, les libéraux perdent les élections en 2018. Du côté de QS, le parti restera-t-il coincé à Montréal avec trois circonscriptions ? De nombreux sondages depuis l’arrivée de GND indiquent que QS gagnera Hochelaga-Maisonneuve et Laurier-Dorion aux prochaines élections. Au-delà de cette base minimale de cinq sièges, supposons que QS réussit à former une alliance avec Option nationale (en allant chercher la candidature de Catherine Dorion et Sol Zanetti) et va chercher cinq figures publiques issues de FQSP (au choix : Maïtée-Labrecque Saganash, Claire Bolduc, Karel Mayrand, Aurélie Lanctôt, Alain Vadeboncoeur, Will Prosper, Véronique Côté, Jean-Martin Aussant). Évidemment, tout ce beau monde ne se présenteront pas à Montréal, ce qui suppose qu’il y aura fort probablement au moins 5 figures connues dans différentes régions du Québec. Résultat probable : une fourchette de 9 à 13 sièges pour 2018, sans pactes électoraux avec le PQ ! Autrement dit, QS n'a pas besoin du PQ pour progresser. Certains diront s’agit ici de pure spéculation, mais il faut rappeler que la politique est avant tout un art stratégique, et qu’il faut faire preuve de leadership.

À ce titre, il faut rappeler que si QS veut se rapprocher d'Option nationale, il devra mettre en relief sa position sur l'Assemblée constituante et assumer son programme indépendantiste, chose que propose Gabriel Nadeau-Dubois. À l'inverse, un rapprochement avec le PQ éloignerait QS d'une éventuelle fusion avec ON, tout en repoussant certaines communautés culturelles et les personnes non-encore convaincues par la souveraineté. Bref, un rapprochement avec le PQ ne permettrait pas à QS d'élargir sa base sociale et électorale, malgré quelques gains potentiels en termes de députation. Ainsi, soit le parti assume son positionnement et développe son leadership sur la question nationale, soit qu'il met de côté cette position en assumant une rupture complète avec tous les partis souverainistes.

Enfin, une dernière question survient : QS est-il capable de gagner par ses propres moyens, en construisant une base sociale et politique élargie, ou doit-il s’accrocher à un véhicule plus gros que lui bien qu’en perte de vitesse pour obtenir de maigres grains ? La gauche solidaire va-t-elle commencer un jour à croire sérieusement en la victoire, ou doit-elle se résigner à un échange électoraliste de comtés pour sortir de sa minorité ? Pour ma part, j’ose croire que la conjoncture qui s’ouvre devant nous n’a jamais été aussi favorable à un saut qualitatif de la gauche et à une transformation profonde de la scène politique québécoise. Les vieux partis sont en perte de vitesse, la population est mécontente, mais elle continue de voter pour le statu quo car elle ne perçoit pas encore la possibilité qu’une alternative politique crédible, vivante et inspirante puisse un jour prendre le pouvoir.

Cette croyance collective qui alimente le cynisme pourrait bientôt changer, à condition bien sûr qu’un mouvement politique en pleine croissance assume sa responsabilité historique, et entame la construction d’un pôle de rassemblement réunissant l’ensemble des forces du changement. Comme le souligne encore une fois Weber, « la politique consiste en un effort tenace et énergique pour tarauder des planches de bois dur. Cet effort exige à la fois de la passion et du coup d’œil. Il est parfaitement exact de dire, et toute l’expérience historique le confirme, que l’on n’aurait jamais pu atteindre le possible si dans le monde on ne s’était pas toujours et sans cesse attaqué à l’impossible. »[6]

Post-scriptum sur l’après 2018

Pour conclure, regardons trois scénarios possibles de l’après 2018. Premier scénario : le PQ et QS concluent un pacte électoral dans une poignée de circonscriptions. Le PQ est élu minoritaire et QS fait un bond avec 10 députés. QS obtient la balance du pouvoir, ce qui lui permet de barrer la voie à certaines mesures d’austérité et identitaires, sans pour autant changer la donne structurellement. Lors des élections de 2022, QS se retrouve avec le même dilemme d’une convergence avec le PQ, sans quoi les libéraux risquent de revenir au pouvoir. QS pourrait encore espérer faire quelques gains, mais il se retrouve à être le principal allié d’un parti qui garde encore l’hégémonie sur le bloc antilibéral. Lisée voudra-t-il risquer la mise en place d’un processus d’accession à l’indépendance en 2022 ? Chose incertaine.

Deuxième scénario : QS refuse la convergence et fait élire 10 députés, tandis que le PQ forme un gouvernement de coalition avec la CAQ après avoir négocié des pactes électoraux. QS devient le seul parti progressiste et indépendantiste, la troisième force politique à côté du bloc libéral et de l’union nationale. La gauche pourra aspirer à prendre le pouvoir sur ses propres bases en 2022, car elle deviendra le nouveau pôle de rassemblement des forces émancipatrices, à la manière de Syriza, Podemos ou France insoumise. La rupture entre gauche indépendantiste et nationalisme conservateur sera alors consommée.

Troisième scénario, QS refuse la convergence et fait élire 10 députés, tandis que le PQ et la CAQ ne parviennent pas à faire d’alliance. Résultat : les libéraux sont réélus. Survient alors une crise majeure au PQ qui ouvre la voie à deux possibilités : 1) une profonde division du PQ, qui accélère la convergence avec la CAQ pour reformer l’union nationale (ligne Mathieu Bock-Côté) ; 2) le retour d’un sauveur comme Jean-Martin Aussant (s’il n’a pas rejoint QS avant 2018 !), qui voudra renouer avec une stratégie d’accession à l’indépendance dans un premier mandat. Dans un tel scénario, il est clair que QS sera dans une excellente posture pour négocier une alliance avec un PQ dont les éléments identitaires et conservateurs auront été en bonne partie neutralisés.

On entre ici dans la politique-fiction, mais dans tous les cas le déclenchement d’un processus d’accession à l’indépendance et l’adoption de réformes sociales radicales deviennent réellement envisageables à partir de 2022. Les baby-boomers ne seront plus majoritaires depuis un moment, GND aura 31 ans, et la génération des carrés rouges pourrait fort probablement prendre le pouvoir. Tout cela dépend bien sûr des fluctuations de la conjoncture économique, sociale, politique et historique, mais il semble tout de même qu’à court, moyen et long terme, QS n’a pas besoin de pactes ou d’alliances avec le PQ pour poursuivre sa montée. La seule question qui reste est : QS croit-il sérieusement pouvoir gagner les élections générales en 2022, afin de mettre en œuvre son programme de transformation sociale et de mettre sur pied une assemblée constituante pour fonder la République citoyenne du Québec ?

[1]http://www.lapresse.ca/le-soleil/actualites/politique/201705/07/01-5095641-pas-de-ministres-de-qs-au-gouvernement-du-pq.php

[2] http://www.ledevoir.com/politique/quebec/499108/le-pq-doit-s-allier-a-qs-pour-aspirer-a-la-victoire-affirme-pascal-berube

[3] http://www.tooclosetocall.ca/2017/05/une-minorite-caquiste.html

[4] Max Weber, Le Savant et le politique, Les Classiques des sciences sociales, p. 142.

[5] http://www.pressegauche.org/Forcer-la-proportionnelle-en-depit-du-mode-de-scrutin-actuel

[6] Max Weber, Le Savant et le politique, op. cit., p. 152.

Photo : Montreal Gazette