Premier moment : l’indignation

Lorsque j’ai pris connaissance de l’affaire de Verushka Lieutenant-Duval qui a été suspendue suite à l’usage du « mot en n » dans son cours, j’ai été immédiatement heurté. Étant professeur d’université, avec une positionnalité d’homme blanc relativement privilégié, qui essaie de favoriser une éducation critique en appui aux mouvements pour la justice sociale, je me suis dit spontanément : « ça aurait pu être moi ». Le monde académique m’apparaît comme un milieu à la fois stimulant mais parsemé d’embûches, des erreurs pouvant parfois être fatales pour une carrière universitaire.

En lisant rapidement les détails du contexte entourant l’affaire – la professeure qui essaie d’expliquer le concept de « resignification subversive » en risquant un parallèle hasardeux entre le mot queer et le mot en n, la prof qui s’excuse le soir même en disant qu’elle ne voulait blesser personne et propose d’ouvrir la discussion, l’étudiante qui publie son courriel d’excuses sur Twitter, mais aussi son nom, son numéro de téléphone et son adresse personnelle (technique d’intimidation nommée doxxing), la campagne de salissage sur les médias sociaux qui s’ensuit, le doyen qui suspend immédiatement la prof sans même écouter sa perspective, la réplique de 34 profs de l’Université d’Ottawa qui dénoncent la suspension de leur collègue, le tweet d’une militante qui appelle carrément à faire du cyberbullying sur ces mêmes profs qui se font par la suite traiter de fucking frogs – je me suis dit dans ma tête: « wô minute, ça commence à déraper solide toute cette histoire ».

C’est pourquoi j’ai partagé la lettre Libertés surveillées sur Facebook le 16 octobre dernier, avec un commentaire qui appelait à la prudence contre les dérapages et le dogmatisme de certaines pratiques militantes qui allaient trop loin à mon goût. Je n’en voulais pas aux étudiant.e.s comme tels, qui avaient été visiblement heurtés et avaient le droit de critiquer la maladresse de la prof. Pour moi, l’enjeu était surtout le glissement autoritaire de la direction de l’Université d’Ottawa qui a utilisé une punition disproportionnée dans ce contexte particulier, sans procès équitable ou gradation des sanctions.

C’est dans ce tourbillon d’événements que j’ai signé rapidement la lettre Enseigner dans le champ miné de l’arbitraire (Le Devoir, 20 octobre). Cette lettre prenait la défense de Lieutenant-Duval et des profs en général contre ce qui semblait être un empiètement direct sur la « liberté académique ».

Pour moi, à ce moment, cette lettre soulignait un problème important touchant les rapports de pouvoir au sein de l’Université, celui d’une « nouvelle tendance présente dans la « gouvernance » des établissements d’enseignement supérieur qui, reprenant la conception verticale du pouvoir issue du modèle privé, subordonne la liberté de l’enseignement à l’arbitraire des doyens ou des recteurs. » À mes yeux, l’arbitraire ne désignait pas tant la revendication légitime de ne pas utiliser un mot offensant en classe, mais plutôt le fait de suspendre une prof de façon unilatérale, sans préavis, et de la trainer dans la boue sur les médias sociaux pour avoir commis une faute. C’est d’abord les sanctions disproportionnées des administrateurs et la porosité grandissante entre la salle de classe et les débats virulents en ligne qui me semblent ouvrir la porte aux dérives de toutes sortes. Bref, je me suis d’abord senti heurté dans mon rôle de professeur.

C’est dans ce contexte que j’ai signé dans le feu de l’action la fameuse lettre appuyée par 579 professeur.e.s qui, comme l’analysé Will Prosper dans une lettre ouverte, sont en très vaste majorité des personnes blanches (97,2%). Celle-ci prenait la défense des profs et leur liberté d’enseignement, mais justifiait aussi le droit d’utiliser le mot en n en contexte universitaire. Ainsi, elle opposait en quelque sorte la « liberté académique » d’un côté, puis les revendications de personnes noires et groupes antiracistes qui demandent de ne pas mentionner directement ce mot, même à l’Université. Bien que la lettre ne souhaitait pas opposer droit à la dignité et liberté universitaire, elle reconduisait malgré tout cette dichotomie.

Deuxième moment : la réflexion

Tout cette série de réactions en chaîne s’est déroulée extrêmement rapidement. Or, quelques jours de recul m’ont fait réalisé que derrière l’unanimisme des personnes qui avaient pris la parole pour défendre le principe sacré de la liberté académique qui semblait attaquée, on avait très peu entendu la voix des étudiant.e.s, et surtout des personnes noires qui étaient directement concernées par ce débat. Comme on pouvait s’y attendre, plusieurs ont souligné que le débat dans un premier temps consistait surtout à #DiscuterEntreBlancs.

J’ai particulièrement apprécié à ce titre l’intervention de Vanessa Destiné en entrevue avec Céline Galipeau au Téléjournal. Elle soulignait que Verushka Lieutenant-Duval, même si elle est ne voulait pas reconduire le racisme et n’était pas malhonnête dans son intention, avait pu blesser des gens. Bref, elle expliquait de façon pédagogique que pour les personnes noires : « c’est un poids avec lequel on vit au quotidien, qui n’est peut-être pas compris par la majorité, parce qu’il faut vraiment le vivre pour comprendre toute la charge historique douloureuse qui est associée à ce mot ».

À l’objection selon laquelle le tollé entourant cette affaire pourrait rebuter des gens vis-à-vis l’enjeu du racisme, Vanessa Destiné souligne : « Loin de braquer les gens vis-à-vis la lutte contre le racisme, ça permet d’ouvrir la discussion, d’explorer les angles morts qu’on avait dans les discussions sur le racisme. » C’est d’ailleurs le point de vue de Verushka Lieutenant-Duval elle-même, lorsqu’elle a pris la parole à l’émission Tout le monde en parle le 25 octobre dernier.

Alors qu’il m’apparaissait évident et légitime d’utiliser le mot en n pour faire références à certaines œuvres en salle en classe, je me suis alors à avoir des doutes sur ma position. Ma compagne de vie, nouvellement professeure à l’Université d’Ottawa et sensible aux enjeux liés au racisme, au féminisme et au colonialisme, m’a fait réaliser que ma position n’était pas aussi solide qu’à première vue, et que je devais davantage tenir compte du point de vue des personnes concernées. Chose que je savais en théorie, mais que je n’avais pas encore traduit en pratique dans ce cas précis.

Après de bons échanges, parfois tendus mais toujours dans l’écoute (parler de politique et de luttes antiracistes n’est pas toujours chose facile dans un couple!), je réalisais que j’avais pris position trop vite, sans les nuances nécessaires, et surtout avec un manque d’empathie et de solidarité avec les étudiant.e.s et personnes noires. Tout se passe comme si j’avais pris le camp de la défense des profs tout en rejetant d’emblée les « demandes excessives » de certain.e.s étudiant.e.s et de mes camarades des luttes antiracistes. Bien que ce n’était là pas mon intention, c’était bien l’effet concret de ma prise de position. Après une première prise de position maladroite, je croyais qu’il était plus sage de me taire un moment et de méditer davantage à tout cela, en prenant le recul nécessaire pour mener une réflexion digne de ce nom.

Suite à ce moment d’introspection, j’aimerais d’abord m’excuser auprès de mes ami.es et camarades qui ont pu être choquées, blessées et/ou déçues par ma prise de position. J’aimerais remercier au passage Will Prosper, qui a interpellé les signataires de la lettre comme moi en attirant notre attention sur des problèmes importants de ce « débat à la pointe de l’iceberg ». Ma pensée a évolué entre le moment où j’ai signé la lettre et mon point de vue actuel, car je n’avais pas encore pris en compte tous les paramètres de cette situation complexe. Voici donc les pistes de réflexion et d’action qui sont ressorties de ma délibération intérieure, laquelle fut alimentée par diverses personnes fort nuancées et fort pertinentes.

Troisième moment : de la parole à l’action

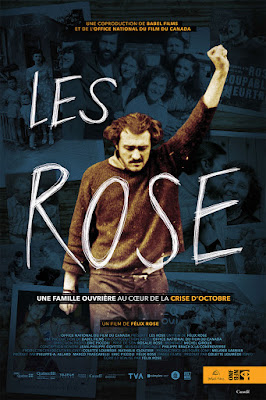

Tout d’abord, que dois-je faire en salle de classe face au fameux mot en n? Ma position initiale était d’éviter de l’utiliser en général, et lorsque je devais faire référence à une œuvre comme celle de Pierre Vallières, je pouvais l’utiliser sans trop de problème dans le cadre d'un cours. J’étais donc d’accord avec l’opinion de plusieurs profs qu’il faut distinguer entre l’usage d’un terme, qui renvoie au contexte et à l’intention de la personne qui parle, puis la simple mention ou évocation du mot.

Or, je me suis rappelé une distinction importante que j’avais appris jadis dans un cours de philosophie du langage au début de mes études. Les actes de langage ont non seulement une fonction locutoire (le sens premier de l’énoncé), une fonction illocutoire (qui renvoie à l’usage et au sens recherché, comme citer, donner un exemple, etc.), mais une fonction perlocutoire qui désigne l’effet psychologique d’un énoncé sur les destinataires. Bref, les mots ne sont pas que des mots, ce sont des actes qui ont un impact sur autrui, indépendamment de l’intention de la personne qui parle. C’est l’impact de ce mot qui frappe, comme un bâton pour reprendre l’analogie d’Émilie Nicolas dans un texte du Devoir, que j’avais ignoré ou sous-estimé dans ma réflexion initiale.

Après mûre réflexion, j’ai réalisé que je pouvais facilement utiliser la locution « mot en n » qui commence rapidement à entrer dans les usages en français depuis le début du débat. Cela ne m’empêche pas de faire référence à des auteur·e·s et des œuvres en classe, contrairement à certains qui s’exclament « on pu rien dire ». Dans la quasi-totalité des cas, il n’est pas nécessaire de prononcer ce mot-bâton pour donner un exemple, et lorsqu’on le croise dans une œuvre quelconque, il est important de prendre des précautions. Comme le souligne Myrlande Pierre : « Il faut vraiment contextualiser et s’il doit être utilisé parce que c’est vraiment nécessaire, bien il faut le faire avec parcimonie », insiste-t-elle.

Cela dit, le problème du racisme ne sera pas réglé uniquement en évitant d’utiliser un mot. Derrière l’ampleur du scandale se cache une accumulation de frustrations, de dénis de reconnaissance et d’échecs à parler du racisme de façon sereine dans l’espace public, surtout au Québec. Bref, la tempête ne vient pas de nulle part, et les tumultes entourant l’usage du mot en n représentent la pointe de l’iceberg. Ma collègue Kharoll-Ann Souffrant a d’ailleurs partagé cette image fort évocatrice qui montre que ce débat s’inscrit dans un contexte sociohistorique plus large. Il faudrait plutôt parler du résultat de la montée des luttes pour la dignité, l’égalité, la justice raciale, et la fin des multiples discriminations qui affectent les personnes racisées dans nos sociétés. Le meurtre de George Floyd, tout comme les manifestations de Black Lives Matter aux États-Unis, au Québec et au Canada constituent donc un arrière-plan historique qu’on ne peut ignorer.

À mon sens, pour éviter de futures dérapes de ce genre, il faudra mettre en œuvre des mesures concrètes pour s’attaquer au racisme systémique dans les institutions universitaires, et dans la société en général. Dans cet esprit, Émilie Nicolas lance un défi aux personnes blanches pour qu’elles s’allient à la lutte contre le racisme par diverses actions structurantes :

« Personnellement, je ne suis pas inflexible, et je crois qu’on pourrait trouver une manière de s’entendre. Tu pourrais t’attaquer à tous les systèmes, les règles et les manières de faire qui ont rendu les coups de bâton en bonne partie obsolètes […]. Tu pourrais vider tes musées de nos trésors volés. Tu pourrais obtenir qu’on cesse de piller les terres dont on nous a kidnappés pour mieux nous donner des coups de bâton. Tu pourrais définancer ceux qui nous donnent des coups de bâton en toute légalité, encore et malgré tout, pour maintenir ton sentiment de sécurité au prix de la nôtre. Tu pourrais nous faire une vraie place dans tes universités. Tu pourrais t’assurer qu’en tout, localement, internationalement, nous ayons reçu juste réparation pour les siècles passés à recevoir des coups de bâton. Si tu réussis tout ça, je n’aurai aucun problème à ce qu’en contrepartie, tu puisses faire du mot-arme ce que bon te semble. Le marché te semble équitable ? » Je répondrais : oui, ça me semble tout à fait équitable.

Quatrième moment : protéger la « vraie » liberté académique

La liberté académique a le dos large. Elle tend à s’associer de façon automatique aux débats sur la liberté d’expression et à la « censure » exercée par l’avancée de la rectitude politique ou du politiquement correct, notamment à la culture de l’annulation (cancel culture). Cela dit, la liberté académique s’avère un principe normatif plus complexe. Comme le souligne l’énoncé de principes de l'Association canadienne des professeurs et professeures d’Université :

« La liberté académique n'exige pas la neutralité de la part du personnel académique. Elle rend possibles le discours intellectuel, la critique et l’engagement. Tous les membres du personnel académique ont le droit d'accomplir leurs tâches sans craindre de représailles ni de contraintes de la part de l’employeur, de l'État ou d’une autre source. Les établissements ont l’obligation formelle de défendre les droits associés à la liberté académique des membres. Tous les membres du personnel académique jouissent de la liberté de pensée, de conscience, de religion, d’expression, de réunion et d’association et du droit à la liberté et à la sécurité de la personne ainsi qu'à la liberté de mouvement. Ils ne doivent pas être retenus ni empêchés d’exercer leurs droits civils personnels, y compris le droit de contribuer au progrès social en exprimant librement leur opinion sur des questions d’intérêt public. Ils ne doivent pas non plus être frappés de sanctions de la part de leur établissement en conséquence de l’exercice de ces droits. »

J’ai souligné ici les passages qui renvoient à la protection des membres de la communauté universitaire qui ne doivent pas subir le courroux, représailles et contraintes de la part de leur employeur, de l’État ou de toute autre source dans le cadre de leur fonction pour avoir exprimé des idées. Il m’apparaît néanmoins nécessaire de faire une nuance importante, soit celle entre la protection illégitime de la bêtise et du racisme, et la protection légitime en cas d’erreur.

Dans le cas particulier de Verushka Lieutenant-Duval, la sanction de suspension temporaire suite à cette maladresse (qu’il faut reconnaître en tant que maladresse plutôt que comme preuve du caractère intrinsèquement raciste de cette personne), l’intervention de l’administration de l’Université d’Ottawa semble disproportionnée et malvenue. Comme le remarque Nathalie Batraville, professeure adjointe à Concordia : « disciplining a professor for use of the N-word was the wrong approach. Instead, universities should develop anti-racism policies that promote better understanding rather than blaming individual professors. »

Émilie Nicolas va dans le même sens avec un statut Facebook : « Lutter contre le racisme: dénoncer un enseignant qui véhicule des préjugés racistes à ses élèves. Lutter contre le racisme systémique: dénoncer une direction d'école, une commission scolaire, un syndicat qui ont protégé cet enseignant au prix de la sécurité des élèves. »

Ici, Émilie ne fait pas référence à la professeure Lieutenant-Duval, mais à un enseignant de l’école Henri-Bourassa située à Montréal-Nord. Comme l’ont démontré le collectif Béliers solidaires, ce professeur a non seulement utilisé le mot en n en classe (en insultant au passage l’ancien président de la Ligue des noirs en le traitant de « cave »), mais est accusé d’avoir eu plusieurs propos et agissements répréhensibles au fil des années, allant de remarques dégradantes, xénophobes, racistes et islamophobes auprès de jeunes du secondaire, à des saluts nazis donnés comme « exemple » de faits historiques. « Chaque fois qu’il parlait des nazis et d’Hitler, il faisait le salut nazi en claquant des talons, nous raconte une ancienne élève qui a demandé l’anonymat. Tout le monde était choqué. On ne se sentait pas vraiment à l’aise. Lorsqu’on lui demandait d’arrêter, il disait que c’était une recréation historique. »

Ce n’était pas là un incident isolé. « Il utilisait le terme nautochetone avec un accent super farfelu », explique Sophie Donna Joseph, qui estime que l’enseignant le faisait en dérision. » Autre témoignage troublant: « En guise d’entrée en matière, il a demandé à tous les élèves québécois de la classe de lever la main, raconte Mme Tamim. «Je me rappelle que la majorité des élèves a levé la main. Il s’est mis à nous regarder et nous dire qu’on n’avait pas compris. Il parlait des Québécois de souche. La majorité d’entre nous a baissé la main. » Selon elle, l’enseignant était manifestement déçu de la composition de sa classe. »

Plusieurs élèves ont porté plainte au fil des années, sans succès. Cathy Ramirez, diplômée de la cohorte 2011 souligne ainsi : « C’est un problème qui dépasse cet individu, qui touche notre direction, notre centre de services scolaires, notre système scolaire, affirme-t-elle. Il y a eu des plaintes à plusieurs niveaux et aucune de ces plaintes n’a donné suite à des changements ou à un suivi. C’est le signe de quelque chose qui dépasse les murs de cette classe. »

À mon sens, protéger cet enseignant au nom de la « liberté académique » apparaît comme largement problématique, voire carrément stupide, compte tenu de l’accumulation de comportements répréhensibles et l’absence flagrante de sensibilité de sa part. Le rôle de la liberté académique n’est pas de protéger les racistes et de supporter un système raciste. Il n’y a pas de doute ici que cet enseignant a fréquemment tenu des propos racistes, et que des sanctions devraient être entreprises pour corriger la situation.

Pour revenir au contexte universitaire, l’Université de Concordia a adopté une approche intéressante pour résoudre un conflit similaire suite à la dénonciation de la professeure Catherine Russell. Celle-ci avait prononcé deux fois le mot en n dans le cadre d’un cours de cinéma lorsqu’elle présenta l’œuvre de Pierre Vallières à l’automne 2019.

« Neuf mois plus tard, dans la foulée de la mort de George Floyd, aux États-Unis, des étudiants ont lancé une pétition contre l’enseignante réclamant qu’on lui retire son cours pour avoir prononcé le mot en « n ». Plutôt que de suspendre l’enseignante et de bannir l’usage du mot, comme on l’a fait à l'Université d'Ottawa récemment, la direction de Concordia a opté pour une autre approche en ouvrant le dialogue avec les étudiant.es. On a passé plusieurs heures à les écouter, à essayer de comprendre exactement quelles étaient leurs préoccupations au lieu de sauter aussitôt aux conclusions. […] Et ils nous ont donné de bonnes idées. Les représentants étudiants ont notamment demandé à ce qu’il y ait beaucoup plus de débats entourant la sensibilisation sur les enjeux raciaux. Ils nous ont dit qu’en tant qu’étudiants ils aimeraient que les auxiliaires d’enseignement, qui sont les enseignants de demain, soient formés eux aussi à travailler sur la classe inclusive, sur comment parler d’enjeux qui sont vraiment compliqués, raconte la doyenne. Les étudiants ont également réclamé plus d’espace pour ce débat dans les départements de l’université. Les départements se sont retournés sur un dix sous pour créer des comités paritaires où les étudiants et les enseignants, ensemble, sont en train d’identifier des enjeux prioritaires. »

Voici en mon sens une bonne façon d’inscrire la Raison universitaire dans la lutte contre le racisme. Le moment de la dénonciation se dépasse dans l’auto-critique de l’institution universitaire qui prend des moyens pour corriger la situation à travers l’écoute, le dialogue et des pistes d’actions. Au lieu de subir le châtiment unilatéral d’un doyen qui ne prend pas la peine d’écouter toutes les parties concernées, un processus se met en œuvre à l’interne afin de résoudre le problème de façon constructive.

Nous pouvons ainsi trouver une façon intelligente de protéger la liberté académique (retirer le cours de la professeure de Catherine Russell n’aurait rien changer à la situation) tout en luttant contre le racisme systémique. Au lieu d’individualiser le problème en attaquant des professeur.e.s qui font des faux-pas ou en personnifiant le débat sur des « pommes pourries », il faut reconnaître que le système universitaire est actuellement pourri en matière de lutte contre le racisme et qu’il faut le transformer pour atteindre l’égalité dans cette institution.

Cinquième moment : cheminer dans la fragilité blanche

En lisant différents ouvrages sur la fragilité blanche, j’ai remarqué que ce phénomène fut à l’œuvre dans toute cette saga. La fragilité blanche désigne l’ensemble des mécanismes de défense déclenchés par un événement lié à un malaise racial quelconque qui vient bousculer l’image de soi d’une personne blanche. L’une des sous-composantes de ce phénomène complexe est la « solidarité blanche ». Celle-ci renvoie à « l’accord tacite passé entre les Blancs afin de protéger leurs avantages et de ne pas provoquer de malaise racial en s’opposant à l’un d’entre eux qui dirait ou ferait quelque chose de racialement problématique. […] Nous voyons la solidarité blanche à l’œuvre autour de la table du dîner, pendant les fêtes et dans le cadre du travail. Nous sommes nombreux à connaître ces moments, lors du repas de famille, où le tonton raciste dit quelque chose de raciste. Tout le monde est gêné mais personne ne le rembarre pour ne pas gâcher l’ambiance. »[1]

À mon sens, l’affaire Lieutenant-Duval a généré une vaste réaction de solidarité blanche, élevée à l’échelle nationale dans le cas du Québec. La lettre que j’ai signée avec des centaines d’autres professeurs blancs qui voyaient la remise en question de l’usage du mot en n comme une attaque féroce contre la liberté d’enseignement était l’une des manifestations de cette solidarité blanche.

La solidarité blanche s’accompagne d’autres phénomènes connexes, comme l’innocence raciale des personnes blanches « qui ne voient pas les couleurs », et d’autres attitudes héritées par une socialisation liée à des schémas raciaux qui empêchent la personne blanche de prendre conscience des enjeux liés au racisme. Robin DiAngelo énumère ainsi une série de représentations qui sont au fondement de la fragilité blanche[2] :

- Absence de compréhension de ce qu’est le racisme.

- Tendance à nous voir comme des individus exemptés des forces de la socialisation raciale.

- Incapacité à comprendre que nous apportons l’histoire de notre groupe avec nous, et que l’histoire a une importance.

- Estimer que tout le monde partage ou peut partager la même expérience que nous.

- Absence d’humilité raciale et réticence à écouter.

- Choix d’ignorer ce que nous ne comprenons pas.

- Volonté d’éviter le travail sur soi difficile et d’aller directement aux « solutions ».

- Besoin de maintenir la solidarité blanche pour sauver la face et paraître sous un bon jour.

- Culpabilité qui paralyse ou permet l’inaction.

- Réaction défensive à chaque suggestion que nous puissions être liés d’une manière ou d’une autre au racisme.

- Choix de se concentrer sur les intentions plutôt que les l’impact de nos actes.

Bien que j’apprenne beaucoup depuis quatre ou cinq ans sur les enjeux du racisme (il n’est jamais trop tard pour apprendre des choses élémentaires de la vie!), je n’avais pas encore fait vraiment l’expérience de ma propre fragilité blanche. Pour ma part, je crois que cette reconnaissance de la fragilité blanche est une étape essentielle dans un processus de conscientisation personnel et collectif pour lutter adéquatement contre le racisme systémique qui se déploie dans nos relations interpersonnelles, institutions, valeurs culturelles, structures politiques et économiques. Cela ne veut pas dire qu’il faut rejeter en bloc notre culture et nos institutions, mais que des cadres sociaux racialisés traverse celles-ci et qu’il faut apprendre à les voir et les identifier pour mieux transformer ces rapports sociaux de manière à générer une culture et des institutions plus ouvertes à l’ensemble des membres de la société québécoise.

Or, cette prise de conscience de la fragilité blanche, qui représente un long processus ou cheminement, est précisément ce que la droite nationaliste-conservatrice cherche à empêcher à tout prix. À titre d’exemple, Mathieu Bock-Côté publia un commentaire Facebook évocateur le 24 octobre dernier, en cadrant le cheminement de Patrick Lagagé comme étant une simple manœuvre opportuniste pour réintégrer le « camp de bien ». Cette stratégie rhétorique consiste à délégitimer et freiner toute forme de conscientisation personnelle et collective sur cet enjeu, afin de défendre le statu quo et les intérêts de la majorité blanche contre la pseudo « tyrannie des minorités ».

« L’art de réintégrer le camp du bien (ou le parcours du pénitent). La vie publique en 2020 est si prévisible. On se prononce d’abord pour le droit de prononcer un titre de livre sans le censurer, à l’université ou ailleurs, en ayant l’impression de rappeler le simple bon sens. Une tempête se lève. On frémit. On vient de constater qu’on a trébuché sur un interdit qu’on ne connaissait pas. On risque de rejoindre le camp des méchants. Alors il faut mettre en scène son cheminement, en racontant son évolution difficile de l’ombre à la lumière. On tient à sa bonne réputation, n’est-ce pas? Et on fait semblant que le débat porte non plus sur le droit de prononcer le titre d’un livre sans se censurer mais sur le droit d’utiliser un terme insultant comme on veut, librement. On recadre le débat de manière à faire passer sa reculade pour une évolution suite à une conversation avec les insultés et indignés, dont on aurait tant appris. Les félicitations viennent inévitablement. Et hop! On réintègre le camp des gentils. On retrouve le confort ouaté du consensus. C’est le parcours du pénitent récompensé. »

Je suis persuadé que certains liront le présent texte comme une forme de reniement ou de capitulation face à la « doxa diversitaire », comme un acte de « contrition » (regret vif, repentir sincère d’avoir offensé Dieu). Or, il s’agit tout simplement d’un processus de conscientisation d’un phénomène important qui traverse un très vaste nombre de sociétés. Le Québec n’échappe pas au racisme comme semble le croire les néo-conservateurs qui considèrent cette discussion comme une simple lubie importée des campus américains. Loin de représenter un douloureux exercice d’autoflagellation, l’auto-reconnaissance de la fragilité blanche génère un inconfort passager qui se transforme rapidement en sentiment de libération, d’humilité et de gratitude.

Loin de nous enfermer dans une culpabilité paralysante, elle permet de sortir d’un climat de déni toxique pour enfin permettre une prise de conscience élargie sur les différentes dimensions de notre propre socialisation, de nos interactions avec autrui, et de notre relation au monde. Contrairement à la rhétorique bidon de l’ouverture qui se retourne en « reniement de soi », cette prise de conscience ne m’empêche pas d’aimer le Québec. Malgré les défauts et imperfections de ma société, au lieu de les nier et de balayer la poussière sous le tapis, je préfère me retrousser les manches et me joindre aux personnes qui nous proposent une corvée collective pour faire le ménage dans la maison commune, afin de la rendre belle et accueillante pour tout le monde.

Loin de représenter une capitulation, c’est plutôt une tentative de dépassement de la fragilité blanche qui est ici l’objectif de ce cheminement ou d’auto-réflexion critique sur les interprétations collectives dont nous avons héritées. Loin de rejeter la tradition ou de mener une réflexion abstraite, comme si les relations de pouvoir entre personnes blanches et noires étaient séparées des relations de classe et des réalités nationales, il faut situer cette fragilité dans le contexte proprement québécois, lequel partage certains traits communs avec les États-Unis tout en se démarquant sur des aspects importants.

La reconnaissance de la fragilité blanche est un processus d’auto-correction, de résolution de problèmes par la discussion critique et d’apprentissage collectif. Mais ce processus est actuellement bloqué par la solidarité blanche et le bouchon conservateur qui empêche le champagne émancipateur de jaillir de la bouteille. Tant qu’une vaste partie des personnes blanches ne prendront pas conscience de leur fragilité (laquelle n’est pas un mal ou un péché originel, mais un élément hérité d’une socialisation marquée par un certain degré de racisme diffus et partagé), alors le malaise entourant le racisme continuera de se propager au lieu d’être transformé en opportunité de changement social.

Brisons le malaise, accueillons cette fragilité afin de la dépasser, et essayons d’articuler la Raison universitaire avec le combat plus large pour l’émancipation, la révolution des personnes concernées par l’expérience d’autrui et la construction d’un monde partagé.

[1] Robin DiAngelo, Fragilité blanche. Ce racisme que les blancs ne voient pas, Paris, Les Arènes, 2020, p. 111.

[2] Ibid., p. 128-129.